Les dépenses militaires en % du PIB en Europe

Union européenne : peut-elle financer son réarmement et sa compétitivité sans creuser ses déficits ?

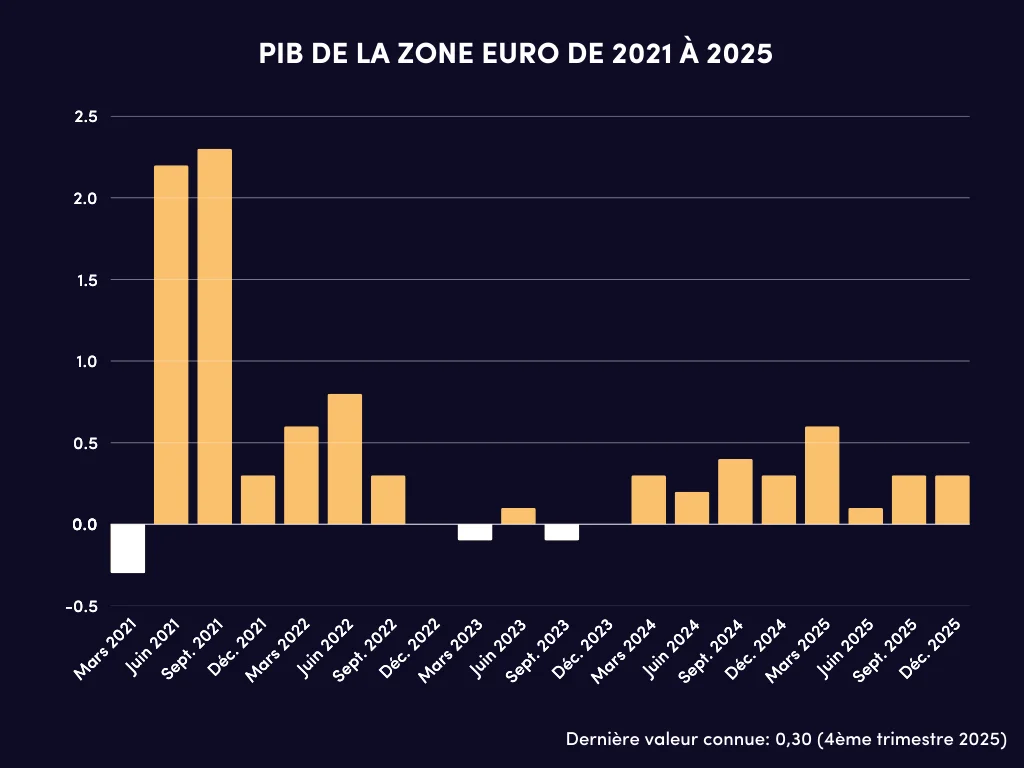

Face à la montée des tensions géopolitiques et à la compétition technologique mondiale, l’Union européenne se retrouve confrontée à un dilemme stratégique : comment répondre aux impératifs d’investissement – en matière de défense, d’innovation et de transition écologique – tout en respectant des contraintes budgétaires redevenues strictes depuis 2024 ? Les propositions récentes de Mario Draghi, combinées à l’évolution du contexte international, mettent en lumière une question centrale : l’Europe peut-elle renforcer sa souveraineté sans sacrifier sa stabilité financière ?

Des besoins d’investissement colossaux pour rester dans la course mondiale

Dans son rapport de 2024 sur la compétitivité européenne, Mario Draghi estime que l’Union doit mobiliser l’équivalent de 5 points de PIB supplémentaires pour rester dans la course face aux États-Unis et à la Chine. Ces investissements doivent se concentrer sur la transition énergétique, la numérisation de l’économie et les innovations de rupture, moteurs essentiels d’une croissance européenne réindustrialisée.

À cela s’ajoute une pression accrue sur les budgets de défense. Depuis le désengagement partiel des États-Unis sur le dossier ukrainien, les Européens accélèrent la montée en puissance de leur effort militaire. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’industrie de défense devra être renforcée sur le long terme, avec un effort représentant 1,6 point de PIB en moyenne pour atteindre un niveau d’autonomie stratégique cohérent. En France, cela impliquerait un passage du budget militaire de 60 à près de 100 milliards d’euros entre 2025 et 2030. L’Allemagne, de son côté, est devenue en 2024 le fer de lance budgétaire de la défense en Europe, comme le souligne Forbes France.

Des marges budgétaires étroites pour des ambitions larges

La trajectoire budgétaire européenne s’annonce donc tendue. En zone euro, les prélèvements obligatoires atteignent déjà plus de 40 % du PIB, contre 25 % aux États-Unis. Quant aux dépenses publiques, elles représentent 50 % du PIB, voire 56 % en France, contre seulement 34 % outre-Atlantique.

Dans ce contexte, augmenter la fiscalité ou les dépenses publiques serait politiquement difficile. Les États devront réorienter des dépenses existantes, un exercice politiquement risqué qui pourrait raviver des tensions sociales. L’exemple de la Suède montre néanmoins qu’une transformation structurelle est possible : en ouvrant à la concurrence plusieurs services publics et en rationalisant son administration, elle a réduit ses dépenses de 68 à 49 % du PIB entre 1992 et 2023, tout en finançant une R&D à hauteur de 3,8 % du PIB, bien au-dessus de la moyenne européenne.

Une option communautaire : l’endettement européen mutualisé

Une piste évoquée de plus en plus ouvertement serait le recours à un nouvel emprunt communautaire, sur le modèle du plan de relance post-Covid. Un tel mécanisme permettrait de :

- mutualiser l’effort entre États membres ;

- emprunter à des taux favorables grâce à la signature de l’Union européenne ;

- coordonner les investissements dans la R&D, l’armement ou les technologies critiques.

Une dette européenne pourrait aussi favoriser la création d’un véritable marché unique des capitaux, aujourd’hui trop fragmenté, et renforcer le rôle international de l’euro.

Le mythe d’une délégation aux acteurs privés ?

Certains estiment que le secteur privé pourrait compenser le désengagement public, à l’image d’Elon Musk avec Starlink dans le spatial américain. Mais les faits montrent que, dans des domaines comme la recherche fondamentale, l’éducation ou la transition énergétique, l’État reste un acteur incontournable. En zone euro, les dépenses de R&D restent inférieures à celles de la Chine (1,5 % du PIB contre 2,4 %) et très éloignées du niveau américain (3 %), mais ces dernières sont concentrées sur quelques secteurs à rentabilité rapide.

La planification industrielle chinoise – notamment dans l’automobile électrique et les batteries – a permis à Pékin de dépasser l’Europe sur plusieurs fronts. En 2023, 37 % des voitures vendues en Chine étaient électriques, contre 24 % en Europe et seulement 9,5 % aux États-Unis (source : AIE).

Conclusion : concilier ambition stratégique et discipline budgétaire

L’Union européenne fait aujourd’hui face à un triple défi : renforcer sa souveraineté, accélérer sa transition économique et éviter le piège de la dette excessive. Pour y parvenir, elle devra :

- améliorer l’efficacité de sa dépense publique (réformes structurelles) ;

- soutenir l’investissement privé via des incitations fortes et une régulation adaptée ;

- et surtout, oser mutualiser une partie des financements stratégiques, notamment dans la défense et l’innovation.

La réussite de cette trajectoire exige une volonté politique forte et une solidarité renforcée entre les États membres. Sans cela, l’Europe risque de rester dépendante de puissances extérieures dans les domaines les plus critiques pour son avenir.

Sources : Philippe Crevel – Lettre Éco n°641, 22 mars 2025, Investing.com, Forbes France

Lire aussi :

Le budget alloué à la défense en France de 2017 à 2030

Investir dans la défense à travers toute la chaîne de valeur

Contributeurs

Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.

Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Les graphs commentés les plus consultés :

Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles

Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher

Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)

.webp)