Revenu brut ou revenu net : quid pour les familles européennes ?

Ce qui compte est ce qu’il nous reste dans la poche :

Il est évident que ce n’est plus tant le niveau de revenu brut qui détermine le confort économique d’un foyer, mais le montant effectivement conservé après impôts et cotisations sociales. Autrement dit : la différence entre ce que l’on gagne et ce que l’on garde est cruciale. Dans un continent connu pour ses taux d’imposition élevés, les disparités entre les pays européens sont marquées, et parfois contre-intuitives.

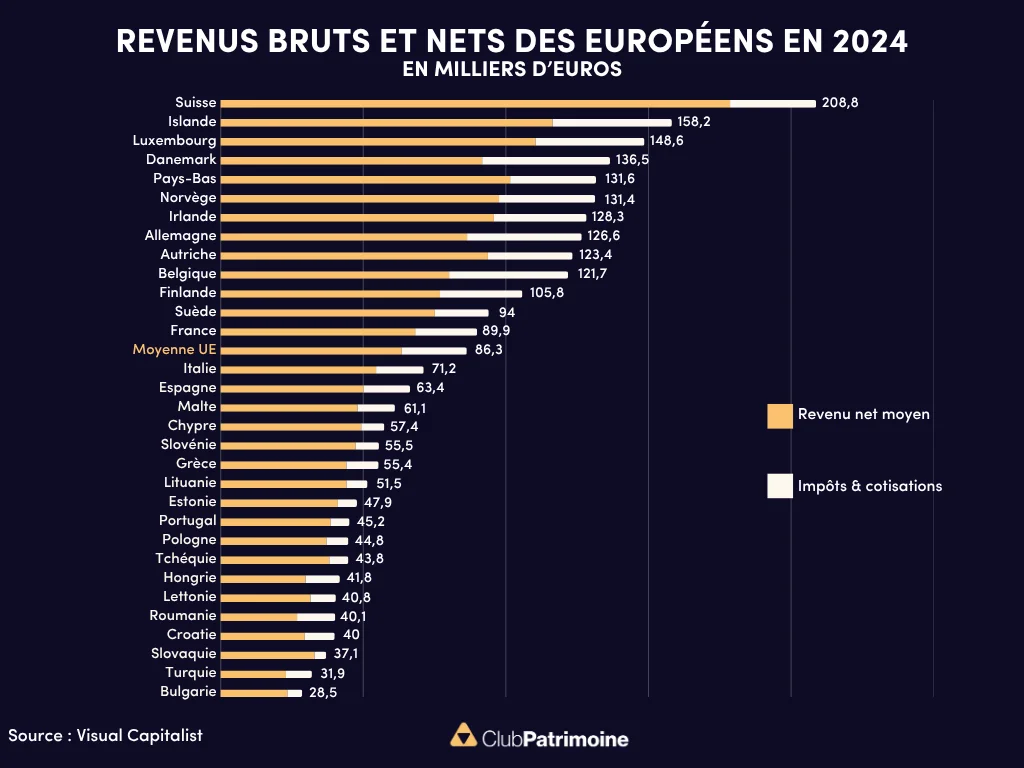

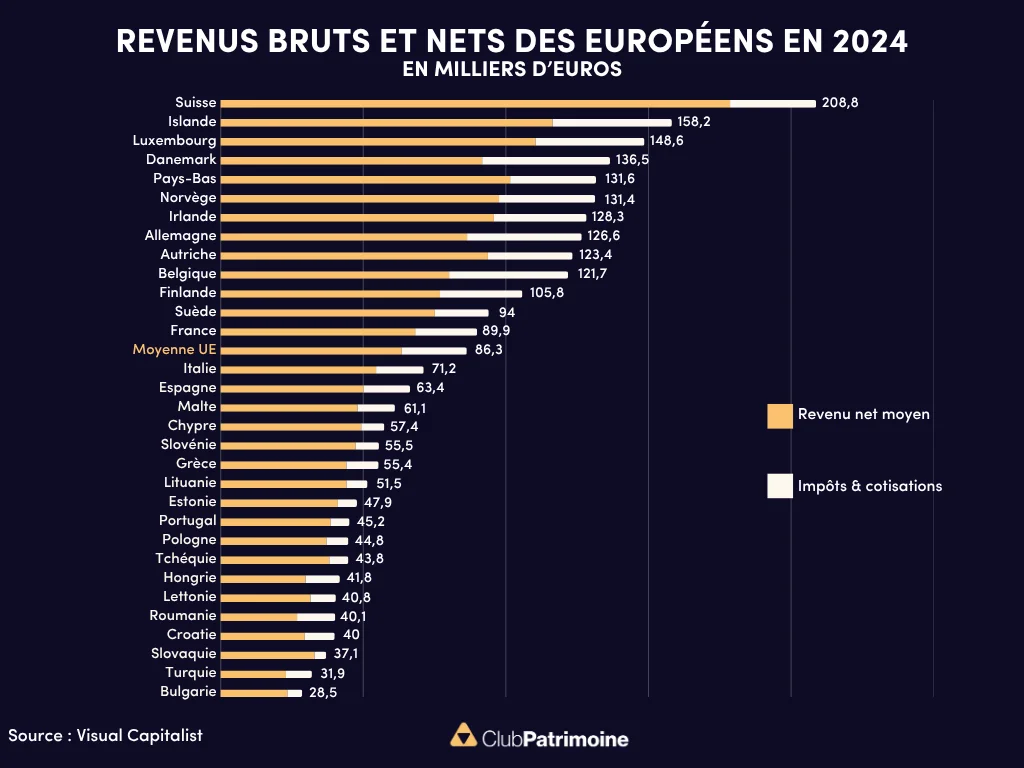

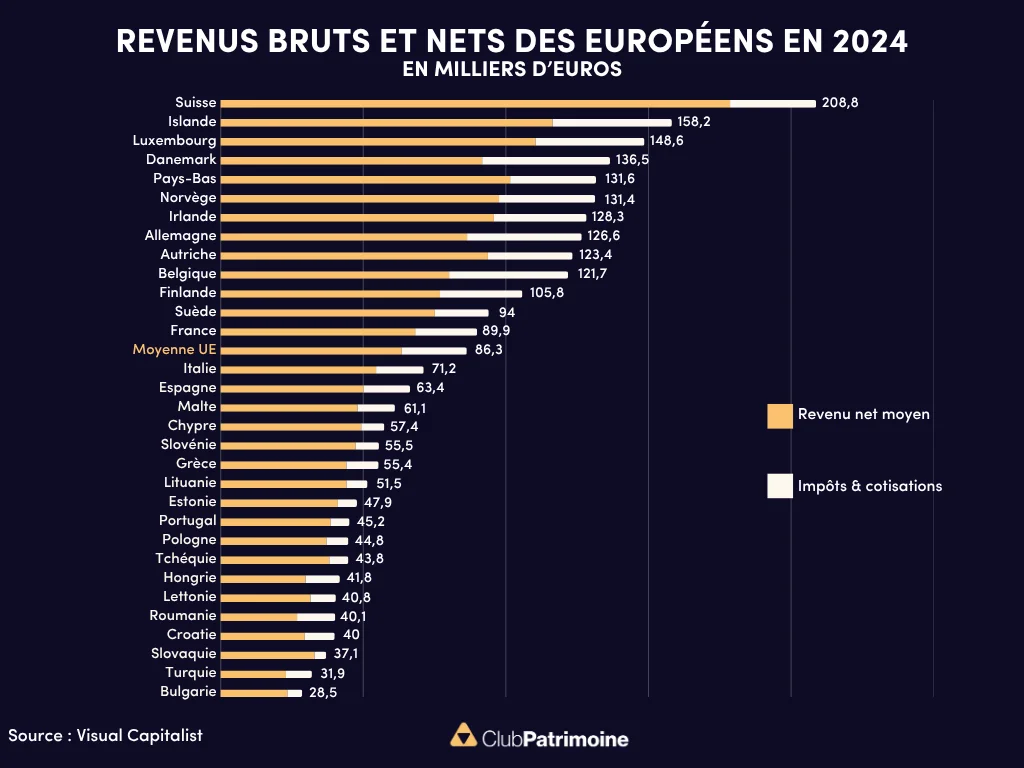

Le graphique ci-dessous prend en considération des familles ayant deux revenus et deux enfants :

La Suisse, championne du taux de rétention quand il s’agit de revenus

Prenons l’exemple de la Suisse. En 2024, les familles suisses avec deux revenus ont perçu un revenu brut moyen de plus de 208 000 €. Mais surtout, elles ont conservé 86% de cette somme, soit environ 178 500 € de revenu net. Ce taux de rétention, parmi les plus élevés d’Europe, s’explique par une fiscalité directe relativement modérée et un système de contributions sociales qui, bien que contraignant, offre en retour des prestations substantielles : déductions fiscales pour la garde d’enfants, allocations mensuelles, subventions pour les crèches… autant de dispositifs qui optimisent le revenu disponible.

L’Europe de l’Est moins bien lotie

À l’opposé, les familles de pays d’Europe de l’Est, comme la Roumanie ou la Lituanie, voient une part importante de leurs revenus absorbée par le système fiscal et social, malgré des taux d’imposition forfaitaires. En Roumanie, par exemple, un revenu brut d’un peu plus de 40 000 € aboutit à un revenu net de seulement 26 766 €, soit 67% du brut. En Lituanie, près d’un tiers du revenu disparaît également.

La France subit un taux de cotisation et imposition inférieur à la moyenne de l’union

À noter que lorsque l’on regarde les pourcentages que représentent les impôts et autres cotisations dans l’Union européenne en relatif aux revenus bruts, c’est la Belgique qui apparait avec le taux le plus élevé (34,3%) et la Slovaquie avec le plus bas (12,5%). Quant à la France, elle affiche un taux de 24,1%, soit inférieur à la moyenne de l’union (26,4%). Attention, ce constat est encore une fois pour des familles de deux enfants avec deux revenus, et ne fait pas l’analyse de la fiscalité globale des pays et notamment ce que paient les entreprises en charges et impôts…

Des mécanismes de redistribution fiscale peu efficaces

Ces chiffres révèlent une réalité souvent négligée : dans certains pays, les mécanismes de redistribution fiscale peinent à corriger les inégalités. Pire encore, lorsqu’ils reposent sur des impôts proportionnels ou indirects et des transferts sociaux insuffisants, ces systèmes peuvent peser plus lourdement sur les ménages modestes que sur les plus aisés. C’est le cas de plusieurs économies d’Europe centrale et orientale, où l’impact redistributif de la fiscalité est parfois limité, voire régressif.

Lire aussi nos contenus Fiscalité

Le coût de la vie, le grand absent de ce tableau

Un autre point majeur, que ce classement n’aborde pas, mérite d’être souligné : les écarts de niveau de vie et de coût des biens et services entre les pays. Un revenu net élevé ne se traduit pas nécessairement par un meilleur pouvoir d’achat, notamment dans les pays aux coûts de logement ou de santé plus élevés.

Ce panorama met ainsi en lumière une vérité simple : pour évaluer réellement la santé financière des familles européennes, il faut dépasser la seule lecture du revenu brut et s’intéresser à la structure fiscale, aux transferts sociaux, et au coût de la vie. C’est là que se joue la réalité économique du quotidien.

En Suisse, le coût de la vie rogne le pouvoir d’achat des ménages

La Suisse pas si avantagée ?

Si les familles suisses affichent le revenu net annuel le plus élevé d’Europe et que les familles turques se trouvent à l’extrême opposé, une lecture strictement monétaire ne permet pas de rendre compte de la réalité économique vécue par les ménages. Une fois les écarts de coût de la vie pris en compte, le classement est profondément modifié. En Suisse, malgré un niveau de vie élevé, le pouvoir d’achat effectif des familles chute fortement lorsqu’il est ajusté à la parité de pouvoir d’achat (PPA). À l’inverse, en Turquie, ce même ajustement triple virtuellement le revenu disponible, ramenant ainsi les conditions économiques plus proches de la moyenne européenne.

L'analyse du pouvoir d’achat par la parité

Comparaison n’est pas raison…

Ce phénomène est parfaitement illustré par la comparaison entre l’Irlande et la Turquie. Sur le papier, un foyer irlandais gagne environ 96 000 € par an après impôts et cotisations — un niveau qui le place dans le haut du classement européen. En Turquie, un foyer équivalent ne perçoit que 23 000 €, soit près de quatre fois moins. Pourtant, en termes de pouvoir d’achat (calculé en standards de PPA définis par l’Union européenne), les deux familles disposent d’un revenu équivalent d’environ 70 000 unités.

Autrement dit, malgré des écarts monétaires spectaculaires, les ménages irlandais et turcs peuvent, en moyenne, accéder à une quantité similaire de biens et de services dans leur pays respectif.

Ces observations renforcent un point essentiel : pour comprendre la situation économique réelle d’une famille, il ne suffit pas d’observer son revenu en euros. Il faut aussi évaluer ce que ce revenu permet d’acheter localement, une nuance décisive, qui donne toute sa valeur à l’analyse du pouvoir d’achat par la parité. Sans elle, les comparaisons internationales restent largement incomplètes, voire trompeuses.

Par Gérald Grant, Fundesys

Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.

Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Les graphs commentés les plus consultés :

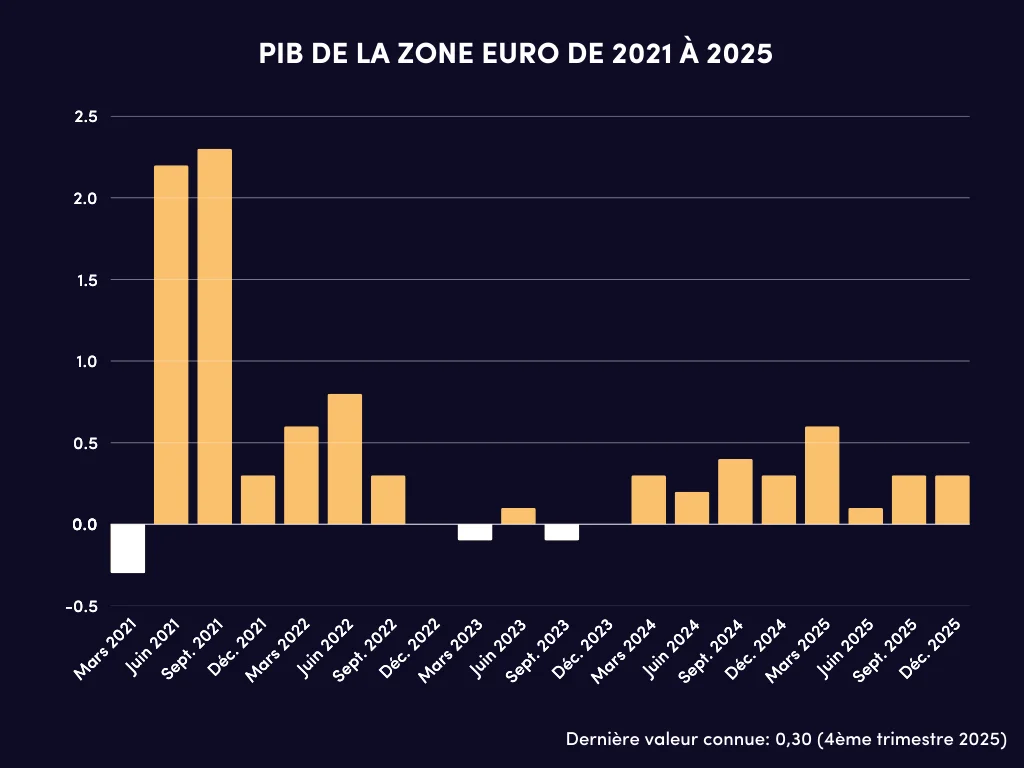

Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles

Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher

Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)

.webp)