Les 10 tendances qui façonneront les prochaines décennies (Tikehau Capital)

Il n’y a pas que l’IA dans la vie - tel pourrait être le titre de cette nouvelle série de lettres. À l’heure où le principal moteur de performance pour les marchés financiers repose sur la conviction que l’intelligence artificielle va non seulement transformer notre monde mais aussi le sauver, nous pensons opportun de s’intéresser aux autres tendances fortes (en ne prétendant pas être exhaustifs) qui nous semblent importantes à prendre en considération pour tout investisseur de long terme. Le capitalisme mondialisé dans sa forme actuelle - une recherche de croissance infinie rendue possible par la baisse continue des taux d’intérêt depuis près de 40 ans et la suroptimisation permise par la mondialisation - dysfonctionne au point de menacer la présence humaine sur cette planète. Ce modèle a dégradé la biodiversité, le climat, il a creusé les inégalités et a créé des bulles ainsi qu’une mauvaise allocation de capital. En privilégiant l’efficience sur la résilience, ce modèle a hypothéqué le long terme au bénéfice du court terme.

Les vingt prochaines années, parce qu’elles seront celles de la démondialisation et de taux d’intérêts plus élevés, verront la recherche de résilience dominer, avec comme conséquence un cycle de croissance plus faible et moins optimisée. Un nouveau cycle exigeant la prise en compte de l’épuisement du recours systématique à la dette financière et écologique pour financer la croissance économique. Dans ce cycle, les critères extra-financiers seront prédominants dans la génération de performance financière et la contribution de la dette à la génération de performance financière sera moindre.

Cette recherche de résilience passe par la création d’écosystèmes plus locaux, avec une relocalisation de la production de biens et de services plus proche du consommateur ainsi que des niveaux de fonds propres plus élevés et moins optimisés pour les entreprises. L’ère de l’ingénierie financière est probablement révolue. Les entreprises et les Etats qui ne sauront pas se montrer cohérents sur le long terme pourraient subir une contreperformance financière mais aussi des crises sociales, politiques et même existentielles.

Dans un tel contexte et au vu de mutations aussi profondes, il nous semble qu’au-delà des prévisions économiques, des modélisations d’espérances de rendements de nos fonds et de l’activité de gestion au quotidien, il apparait essentiel d’avoir des convictions sur les grandes tendances fondamentales qui sculpteront la structure de nos économies dans les prochaines décennies, d’autant plus si le monde entre dans une phase de croissance faible et moins optimisée. Car dans un tel environnement, déceler les quelques tendances de croissance forte semble essentiel pour maintenir des espérances de performances satisfaisantes.

Voici les dix tendances qui façonneront les prochaines décennies.

1. La démographie : l’océan Indien, futur centre du monde

2. La démondialisation : d’un monde centré sur l’occidentvers un monde multipolaire

3. La création de valeur économique : résilience contre efficience

4. L’approche du risque : l’équilibre entre prise de risqueet assurance contre le risque

5. L’intelligence artificielle : révolution ou mirage économique ?

6. L’augmentation du poids des gouvernements dans les économies

7. Le problème de la dette

8. Le boom des dépenses d’investissement

9. Agriculture et urbanisation : un modèle qui doit pivoter pour durer10. Travail contre capital ou l’accroissement des inégalités

La démographie : l’océan Indien, futur centre du monde

En 2024, la population mondiale compte 8,16 milliards d’habitants. En 1700, elle était de 600 millions d’habitants. Cent ans plus tard, en 1800, elle atteignait environ 1 milliard puis 1,5 milliard en 1900 avant de s’envoler pour atteindre 6,1 milliards en 2000. En 2100, elle sera d’environ 11 milliards. Il a fallu plus de 50 000 ans pour que la population mondiale atteigne le milliard d’habitants et il ne lui faudra que 300 ans pour passer de 1 à 11 milliards d’habitants. Mais cette trajectoire exponentielle s’infléchit très nettement, car le taux de croissance de la population mondiale ralentit : de 2% par an à la fin des années 1960 il est passé à environ 1 % aujourd’hui. Il devrait encore diminuer de moitié d’ici 2050, pour converger vers zéro à horizon 2100 si les changements climatiques ne précipitent pas le déclin de la population mondiale.

La principale raison de cette inflexion est la baisse considérable du nombre d’enfants par femme, passé de 5,3 en 1963 à 2,3 en 2022¹. Cette baisse est, selon Hans Rosling², la conséquence directe de la baisse du taux de mortalité infantile, lui-même dû à l’éducation des femmes et au progrès médical et technique. Car cette baisse du taux de mortalité entraîne une baisse du taux de natalité, qui limite la croissance de la population mondiale. Le taux de fertilité anticipé en 2100 est de 1,8 enfant par femme, soit en dessous du seuil de renouvellement des générations (2,1 enfants par femme selon l’Insee). La population mondiale devrait donc atteindre un pic entre 2084 et 2088³.

La répartition géographique par classes d’âge est particulièrement parlante car les disparités démographiques entre les continents sont considérables. Actuellement, près des deux tiers de la population mondiale vivent en Asie, majoritairement en Inde et en Chine. Un examen des prévisions ventilées par région révèle que d’ici 2100, l’Afrique et l’Asie abriteront respectivement 4,4 et 4,9 milliards d’êtres humains et représenteront, ensemble, 83 % de la population mondiale⁴. Il ne serait donc pas étonnant que dans ces conditions, le centre économique du monde se déplace vers l’océan Indien.

1. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN 2. Factfulness – Hans Rosling, 2019 3. United Nations 4. United Nations - https://population.un.org/wpp/

(...)

La démondialisation : d’un monde centré sur l’occident vers un monde multipolaire

Près l’océan Atlantique au XXe siècle, Pacifique au XXIe siècle, l'océan Indien sera probablement le centre du monde économique au siècle prochain. Vue de l'ouest, la démondialisation semble être une tendance évidente. Mais vue de l'Est, elle ressemble davantage à une régionalisation d’une économie qui se concentre sur la région Indopacifique.

La Chine ne cherche pas à contrôler l'économie mondiale mais plutôt à devenir une superpuissance régionale, et le développement indopacifique pourrait permettre à la Chine de compenser le déclin de la croissance domestique dû à des facteurs démographiques défavorables et une économie qui peine à se désolidariser de la puissance publique.

Les sanctions américaines contre la Russie ont accéléré l’intégration indopacifique en poussant certains pays à commercer dans d’autres devises que le dollar et notamment la devise chinoise. Ces sanctions ont également accéléré l’orientation des investissements de certains pays de la zone vers leur économie domestique plutôt que vers des actifs dans les pays développés (bons du trésor américains ou biens immobiliers dans les grandes capitales) dans le but de renforcer la résilience de leurs économies.

Les institutions supranationales chinoises (Exim Bank et China Development Bank) ont attribué en 2023, pour la première fois, plus de prêts en RMB à leurs partenaires commerciaux (pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient) que de prêts en USD.

La région indopacifique est donc stratégique, et la Chine prend de l'ampleur dans cette région en imposant le Renminbi comme alternative au dollar. C'est là que se trouve le vrai champ de bataille entre les devises chinoises et américaines. L'ouverture par l’Arabie Saoudite de lignes de swap en RMB, le lancement par la Chine de contrats à terme sur le pétrole et l'or en RMB, ou l’achat par l’Inde de pétrole russe en devises autres que le dollar sont autant de signes que la devise américaine sera plus contestée à l’avenir sur son statut de seule devise utilisée pour le commerce dans cette région du monde.

(...)

La création de valeur économique : de l’efficience à la résilience

Nous avons déjà abordé ce thème à de multiples reprises dans nos lettres et nos perspectives¹⁴, nous ne reviendrons donc pas sur les raisons de cette tendance si ce n’est pour mentionner que la démondialisation, la multipolarité et la fin du long cycle de baisse des taux d’intérêts font de la création de résilience le principal moteur de croissance des prochaines décennies.

Dans cette lettre, nous essayerons de comprendre comment cette création de résilience sonne le glas d’un modèle de croissance basé essentiellement sur le creusement d’une dette financière et écologique.

Depuis la première révolution industrielle il y a 250 ans de cela, et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance économique a été générée certes par des gains de productivité mais aussi et surtout par le creusement de deux types de dettes : la dette financière et la dette écologique.

En effet, la création monétaire et l’exploitation massive des ressources de notre planète ont été nécessaires pour créer une grande partie de la valeur économique. Ce modèle de développement mondialisé et centré sur la culture occidentale a privilégié l’efficience plutôt que la résilience, le global plutôt que le local, les prix plus bas plutôt que les salaires plus hauts, les entreprises plutôt que les individus, la norme plutôt que l’humain. Mais ce modèle atteint aujourd’hui ses limites.

La phase de baisse continue des taux d’intérêt et de mondialisation qui a permis l’essor de ce modèle de création de valeur a laissé place à une nouvelle ère où les maîtres-mots sont résilience, démondialisation et coût du capital plus élevé. Dans ce contexte, la création de valeur purement financière ne pourra plus se faire sans la prise en compte de critères extra-financiers.

14. notamment Tikehau outlook 2024, Septembre 2023 et TikehauCIO letter : Développement économique mur climatique et facteur humain - parties 1 et 2

(...)

L’approche du risque : l’équilibre entre prise de risque et assurance

Dans un contexte de recherche de résilience et de moindre optimisation de notre système économique, il paraît essentiel pour les gouvernements d’encourager la prise de risque. Or, l’évolution des primes d’assurance montre que la demande pour se prémunir du risque est en forte augmentation.

La forte croissance de la sinistralité climatique comme de celle liée à la cybercriminalité met en évidence à la fois le besoin d’investir massivement dans les solutions permettant de circonscrire ces risques, et les coûts induits par l’assurance contre ces types de risques.

Dans La société du risque, paru en 1986¹⁸, Ulrich Beck anticipe un potentiel déclin économique à partir du moment où la tolérance au risque baisse et la demande d’assurabilité augmente. Autrement dit, si une société déploie plus de capital pour s’assurer contre les risques qu’elle encourt, ce capital ne sera pas utilisé pour investir et s’ensuivra un ralentissement économique.

La poursuite d’un modèle économique produisant plus de risques provoquerait de facto une inefficience dans l’allocation de capital qui finirait par remettre en cause ce modèle.

Cet état d’esprit de recherche d’assurance maximale contre les risques est aujourd’hui amplifié par l’augmentation du niveau d’incertitude dans un contexte de démondialisation, de tensions géopolitiques et de changement climatique. Car s’assurer contre le risque extrême, si la probabilité de son occurrence augmente, va coûter très cher. Et surtout, l’allocation du capital vers le paiement de ces primes ne sera pas productive.

18. La société du risque - Ulrich Beck, 1986

(...)

L’Intelligence Artificielle : révolution ou mirage économique ?

Nous ne pouvions pas écrire sur les dix tendances qui changeront les prochaines décennies sans évoquer l’intelligence artificielle, considérée par beaucoup d’investisseurs comme la principale source de création de valeur dans un futur proche.

La conviction que la technologie d'IA générative transformera radicalement les économies a été une source majeure de création de valeur financière sur les marchés liquides depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Il paraît relativement évident que la contribution de l’intelligence artificielle à la création de valeur économique dans les décennies à venir sera considérable.

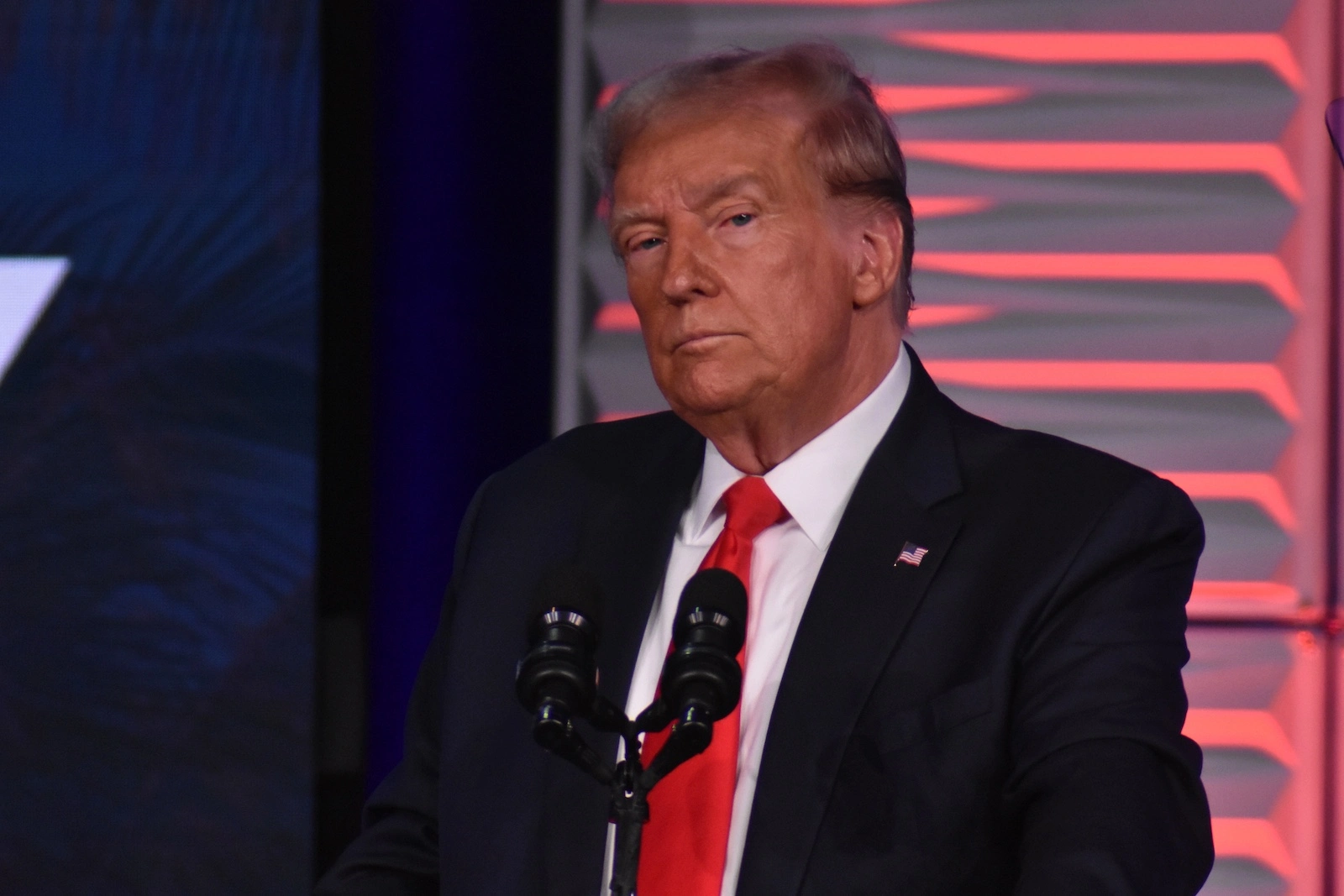

Lire aussi : Diversification et convictions, répondre aux défis de Trump 2.0 et DeepSeek

Un nombre incalculable de rapports, les plus optimistes les uns que les autres, ont été publiés ces dernières années sur ce sujet. Aussi, choisissons-nous ici d’apporter une lecture plus mesurée sur ce phénomène, même si nous n’avons aucun doute sur le fait qu’il révolutionne déjà le mode de vie des humains et l’économie mondiale.

(...)

Lire aussi : OpenAI : Croissance Fulgurante, Conflits Internes et Défis Éthiques

La démographie nous indique qu’un pic de population mondiale devrait être atteint dans le courant du siècle. Dans ce contexte, l’évolution vers un monde multipolaire et la domination de la résilience sur l’efficience devraient inciter les populations à se protéger, voire à s’isoler du reste du monde pour préserver leurs acquis et leur confort.

À mesure que le développement économique progresse, l’appétit pour le risque diminue et la recherche d’assurance augmente. Et enfin, l’IA semble capable d’incarner une sorte de Dieu technologique, dans les mains duquel l’humanité placerait son destin en priant pour que la manière dont elle a été développée permette à la technologie de servir l’humanité au lieu de la détruire.

Si nous devions identifier un risque commun à ces cinq tendances, il pourrait être celui de la rupture du lien humain, du dialogue, de la connexion au vivant. Nous verrons dans la prochaine édition que les cinq dernières tendances peuvent mener à ce même constat.

Or, à ce moment crucial de notre évolution, deux routes s’offrent à nous. D’un côté, la poursuite du modèle actuel promu par la mondialisation, issu d’une culture occidentale basée sur la norme, la loi, la règle comme régulateur du système économique.

Extrait Tikehau Capital, Lire la CEO Letter en entier

Lire aussi : Le rôle des énergies renouvelables dans la révolution de l’intelligence artificielle

L’augmentation du poids des gouvernements dans l’économie

Le besoin de création de résilience dans un contexte de démondialisation et de tensions géopolitiques marque le retour des politiques industrielles et des plans stratégiques de souveraineté. Il n’est donc pas étonnant de constater le recours aux politiques budgétaires agressives pour orienter les investissements vers la création de résilience.

Les dépenses de l’État constituent l’une des quatre grandes composantes du PIB avec la consommation, les exportations et l’investissement privé. Le gouvernement peut avoir un impact sur l’économie de son pays de plusieurs façons : en émettant de la dette, en tant qu’employeur, et par l’investissement public.

Dans toutes les grandes puissances économiques, le poids des gouvernements dans l’économie est en augmentation. Les tensions géopolitiques et économiques font passer la création de valeur de la génération d’efficience, en temps de mondialisation et de baisse de taux, à la génération de résilience, pour laquelle le rôle de l’État est moteur.

En Chine, la captation de l’épargne abondante permet à l’État d’orienter les investissements vers ses priorités : la production industrielle et la technologie, qui permettront à la Chine à la fois de préserver l’emploi et de diminuer sa dépendance vis-à-vis de l’Occident. La Chine est redevenue une économie quasiment entièrement détenue et dirigée par l'État : la croissance est actuellement d’environ 5 %, dont à peu près 0 % provient du secteur privé.

(...)

Lire aussi : La Chine et l'ère Trump 2.0

Le problème de la dette

Cette augmentation du poids des gouvernements dans les économies induit une accélération de l’endettement public.

Qui va absorber l’augmentation des émissions obligataires des gouvernements occidentaux ? Les banques centrales mettent fin à leurs programmes d’assouplissement quantitatif. Les investisseurs japonais, premiers détenteurs étrangers de bons du Trésor américain, devraient en acheter moins à mesure que les taux d’intérêt domestiques nippons remontent.

D’autre part, les pays ayant usuellement besoin de réserves en dollars peuvent désormais acheter des matières premières ou des biens d’équipement (dans le cas du Brésil, par exemple) dans d’autres devises. La Chine et l’Inde achètent du pétrole russe dans d’autres devises que l’USD. Par conséquent, ces pays achèteront moins de bons du Trésor américain.

Enfin, plusieurs puissances émergentes se concentrent désormais sur le réinvestissement de leurs capitaux dans leurs propres pays. La Chine, mais aussi des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en font partie. Ces pays s’appuient sur des fonds souverains pour confier leurs capitaux à des gestionnaires d’actifs, lesquels sont enclins à encourager les entreprises de leur portefeuille à développer leurs activités dans les pays des investisseurs.

Par conséquent, les capitaux de ces pays se détourneront des obligations des États occidentaux, de l’immobilier ou des participations minoritaires des sociétés occidentales cotées.

(...)

Le boom des dépenses d’investissement

On parle des 4 D comme le déclencheur du plus grand cycle de dépenses d’investissement de l’histoire : décarbonation, défense, démondialisation et digitalisation.

McKinsey estimait en 2022 le montant des dépenses d’investissement nécessaires d’ici à 2027 à 130 000 milliards de dollars, soit plus d’une fois le PIB mondial².

Selon la banque Goldman Sachs³, les dépenses d’investissement en capital nécessaires pour décarboner le monde, répondre aux besoins en eau et renforcer les transports et autres infrastructures essentielles représenteront 6 000 milliards de dollars par an sur la prochaine décennie pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’économie. Ramenés à l’horizon 5 ans de l’étude précédente, les besoins d’investissement dans la décarbonation représentent à eux seuls un quart des dépenses d’investissement totales pour l’économie mondiale.

Dans la défense, les budgets militaires augmentent fortement partout dans le monde. L’objectif fixé par l’OTAN en 2014 de voir ses pays membres consacrer 2 % de leur PIB en dépenses militaires n’avait pas été rempli jusqu’au début de la guerre en Ukraine. Mais depuis, ces dépenses convergent vers l’objectif.

En 2024, les pays européens membres de l’OTAN ont investi 380 milliards de dollars dans la défense, soit 2 % du PIB combiné de ces pays⁴. Le budget militaire américain continue de battre des records, restant le premier poste de dépense du budget fédéral avec près de 850 milliards de dollars.

2. Capital Investment is about to surge : are your operations ready ?Mc Kinsey April 2022 - https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/capital-investment-is-about-to-surge-areyour-operations-ready3. The 6 trillion dollars plan – Goldman Sachs Reasearch, 2022- https://www.goldmansachs.com/insights/articles/unleashing-new-waves-of-green-investment4. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_222664.htm

(...)

Voir aussi : Participer à la décarbonation de l’économie via le Private Equity

Agriculture eturbanisation : un modèle qui doit pivoter pour durer

Après la Seconde Guerre mondiale, un tiers de la population mondiale ne mangeait pas à sa faim. La priorité fut donc donnée à la production agricole de masse, en industrialisant les pratiques restées traditionnelles dans un grand nombre de zones géographiques.

Cette tendance a permis l’augmentation des rendements agricoles grâce à la création de grandes exploitations et à l’utilisation massive d’eau et de produits issus de la chimie. Mais ces pratiques ont abîmé les sols. En 2023, 40 % des sols agricoles sont considérés comme dégradés⁸.

L’agriculture est l’un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, alors que les sols ont historiquement constitué le plus grand puits de carbone de la planète. En plus d’appauvrir les sols et de supprimer la biodiversité, dégradant ainsi la valeur foncière des terres, ces pratiques ont provoqué l’endettement massif des exploitants agricoles pour acquérir matériel, eau, pesticides et semences optimisées.

Le développement d’une agriculture intensive depuis les années 1960 avait pour principal objectif le rendement. Ce modèle est le principal responsable de l’appauvrissement des terres, de la pollution des eaux et de la perte de biodiversité.

La mécanisation intensive du travail agricole, l’usage d’engrais de synthèse et de produits phytosanitaires sont les principaux responsables de la dégradation des sols. Or, 95 % de la production alimentaire mondiale est issue de ces sols.

8. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification- Global Land Outlook, 2022

Travail contre capital ou l’accroissement des inégalités

Nous avons écrit extensivement sur le sujet du rapport entre travail et capital¹¹. Même si aucune science exacte n’existe dans ce domaine et même si ce thème est souvent teinté politiquement, l’appréhension des dynamiques dans ce domaine est cruciale pour investir sur le long terme.

La baisse continue des taux d’intérêts et leur passage en zone négative pendant plusieurs années, couplée à la mondialisation de l’économie dans les années 1990-2010, a contribué au déséquilibre du rapport entre capital et travail en faveur du premier.

Le capital et la liquidité ont un coût, et l’activité d’investissement consiste à déployer du capital au juste prix. Lorsqu’une entreprise doit payer le juste coût pour avoir accès au capital (dette ou equity), elle doit rester attentive à la manière dont ce capital est déployé de manière à créer de la valeur économique. Lorsque le coût du capital ou de la liquidité est trop faible, une mauvaise allocation de capital détruira de la valeur sur le long terme.

Il est donc raisonnable d’affirmer que maintenir les taux d’intérêts sur des niveaux trop faibles est plus délétère pour l’activité économique que de prêter sur des niveaux plus en ligne avec le coût du capital, ce qui peut paraître contre-intuitif. Ce déséquilibre, qui s’est accentué avec la crise de la COVID, a probablement contribué au creusement des inégalités, en particulier entre investisseurs financiers et travailleurs.

11. CIO letter. Développement, économique, mur climatique et facteurhumain : Human after all, Septembre 2022

(...)

Il existe probablement beaucoup plus que dix tendances qui façonneront notre système économique dans les prochaines décennies. L’essentiel n’est peut-être pas de toutes les identifier, mais probablement de comprendre vers quel type d’interactions humaines elles nous mènent.

Or, malheureusement, ces tendances pourraient nous inciter à l’isolationnisme, au repli, à la partition, à la peur de l’autre et à la crainte de manquer. Sans parler de la peur de mourir, qui alimente l’illusion du transhumanisme comme manifestation du règne absolu du genre humain sur son environnement. Bref, sans une prise de conscience collective, ces tendances semblent mener à une forme subtile de servitude consentie par des humains cloisonnés, prisonniers de leur confort matériel et coupés de leur lien au vivant.

Car ces tendances incitent au cloisonnement : cloisonnement des savoirs, des indicateurs que l’on utilise pour prendre des décisions, partition des humains en castes, religions, partis politiques. Or, quand on ne regarde pas le problème dans son ensemble, on se focalise sur un objectif précis, même si l’atteinte de cet objectif détruit finalement plus de valeur globale qu’il n’en crée.

Nous appelons progrès scientifique la spécialisation des savoirs, qui revient à découper l’observation jusqu’à son point minimum observable. Il n’en reste qu’une entité figée, coupée de son environnement et du tout que nous pourrions observer avec un peu de hauteur.

Par Thomas FRIEDBERGER, Directeur général adjoint et Co-CIO de Tikehau Capital

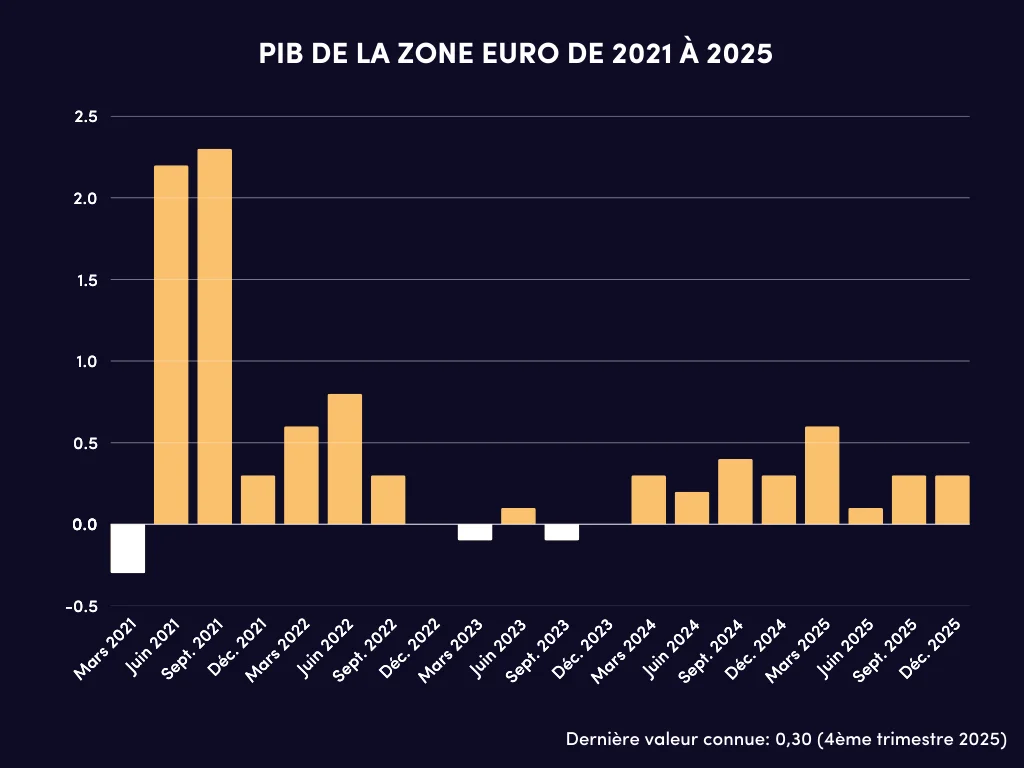

Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.

Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Les graphs commentés les plus consultés :

Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles

Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher

Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)