L’Europe pourrait-elle tirer un avantage structurel d'une électricité bon marché ? (Franklin Templeton)

Un nouvel ordre mondial fondé sur trois pôles de gravité économique

Un nouvel ordre économique et géopolitique se dessine, avec trois pôles de gravité économique : les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Chacun d'entre eux présente des forces et des faiblesses structurelles et un système de gouvernance différent, qui détermine in fine l'orientation politique. Ce nouvel ordre privilégie la logique géoéconomique à la logique économique traditionnelle.

La sécurité énergétique devient un enjeu stratégique global

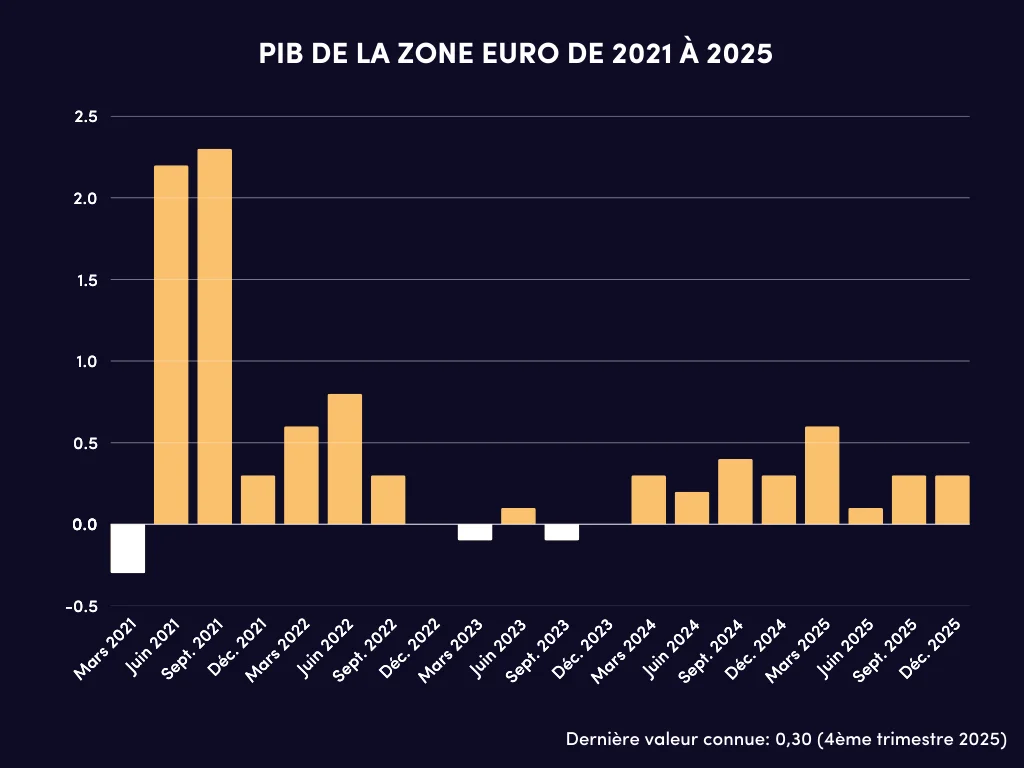

Dans ce monde de plus en plus régi par des considérations géopolitiques, la sécurité énergétique joue un rôle capital. Cette vulnérabilité est critique pour la Chine et l'Europe, qui s'efforcent toutes deux d'y remédier grâce à l'électrification. La demande mondiale d'électricité devrait augmenter plus rapidement que le produit intérieur brut (PIB), du moins jusqu'en 2030.

Une réorganisation de la géographie économique par le coût de l’énergie

Dans ce contexte, la géographie économique est en train de se réorganiser, la disponibilité et le coût de l'énergie devenant des facteurs critiques. La question de l'électrification n'est pas seulement un défi technologique, elle est aussi liée aux priorités politiques, au développement économique et à la sécurité industrielle et nationale.

Trois moteurs de l’électrification européenne : climat, digitalisation et géopolitique

En Europe, les trois principaux moteurs de l'électrification sont le changement climatique, la digitalisation et la pression géopolitique, d'où l'urgence. Heureusement, l'Europe a déjà bien avancé dans sa transition vers les énergies renouvelables et tire déjà 48 % (1) de son électricité de ces sources, renforçant ainsi sa sécurité énergétique stratégique.

Un réseau électrique continental résilient comme levier de productivité

Un scénario réaliste permettrait à l'Europe de développer un réseau électrique continental résilient et peu coûteux, ce qui pourrait considérablement accroître la productivité et sortir la région de l'ornière économique.

Le calendrier de l’électrification dépend des décisions à court terme

Le calendrier prévisionnel s'étend jusqu'en 2030 et tient compte des enjeux politiques nationaux, de la réalisation des projets, des nouvelles interconnexions et des infrastructures de stockage. Tout retard pris au cours des trois prochaines années pourrait considérablement reporter l'objectif.

Des trajectoires nationales contrastées face à la transition énergétique

Les pays les mieux placés aujourd'hui sont les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne, car leurs progrès en matière d'énergies renouvelables ont été les plus importants et soit leurs coûts d'électricité sont faibles, soit ils devraient y parvenir d'ici trois à cinq ans. L'Italie connaît les plus grandes difficultés (encore 56 % de gaz et seulement 20 % d'éolien et de solaire (2) ). La Pologne (qui risque de connaître un déficit énergétique en raison de la fermeture de ses anciennes centrales alors qu'elle dépend encore à 61 % du charbon, même si les énergies renouvelables ont atteint 27 % (3) ) et la France pourraient être des leaders ou des retardataires, selon la politique intérieure de chacun. Certains, comme la Suède (4), opèrent sur plusieurs marchés régionaux, et l'Allemagne pourrait passer à deux zones, ce qui encouragerait les investissements dans les interconnexions.

Trois piliers pour structurer le marché européen de l’électricité

À terme, le marché de gros de l'énergie de l'Union européenne (UE) reposera sur trois piliers :

- une offre facturée sur la base d'actifs énergétiques propres dont les coûts d'exploitation sont faibles (énergies renouvelables, nucléaire, etc.), ce qui nécessite d'investir dans des interconnexions pour faciliter le transfert de l'électricité excédentaire vers les régions qui en ont besoin.

- une offre supplémentaire dont le prix est fixé par des contrats à long terme (par exemple, le gaz acheminé par gazoduc, le gaz liquéfié livré dans le cadre de livraisons/prix fixes et réguliers).

- les besoins à court terme dont le prix est fixé sur un marché spot européen (achats ponctuels d'électricité ou de gaz naturel liquéfié [GNL]).

Ce scénario est fondé sur un raisonnement simple : la défense et l'électricité ont la même raison d'être, à savoir la survie dans un monde de plus en plus hobbesien (5), où chaque pays est condamné à se tenir debout ou à se faire piétiner.

Redéfinir les priorités dans un monde en pleine mutation

« Durant huit décennies, des règles ont régi le comportement des nations, contribuant ainsi à maintenir la paix et à stimuler la croissance économique dans le monde entier. Les investisseurs ont bénéficié d'un gigantesque mouvement de convergence, qui a permis de contenir l'inflation et de soutenir les rendements solides des marchés financiers, alors même que de nombreux pays se sont retrouvés du mauvais côté du rouleau compresseur et ont par conséquent souffert du chômage et du déclin économique.

Un nouvel ordre se dessine, avec trois pôles de gravité économique : les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Chacun d'entre eux présente des forces et des faiblesses structurelles et un système de gouvernance différent. Mais dans ces trois pôles, la croissance économique repose de plus en plus sur les décisions des gouvernements, et non sur la « main invisible » d'Adam Smith. (6)

Parallèlement, les défis mondiaux se multiplient, des guerres au vieillissement de la population, en passant par le changement climatique et les tensions géopolitiques croissantes. Nous assistons désormais à la déconstruction des règles qui ont favorisé la mondialisation, stimulé la croissance économique et la coopération multilatérale.

Avec le retour à des relations internationales plus transactionnelles, le commerce international s'adapte aux blocs géoéconomiques et les décisions d'investissement sont davantage guidées par des considérations stratégiques et de sécurité nationale que par une logique purement économique.

« Depuis 2022, l'Europe s'est affranchie du gaz russe avec une rapidité impressionnante. Le stockage de l'énergie devenant une réalité, l'Europe devrait désormais concentrer ses efforts sur la fourniture d'une énergie propre et peu coûteuse, afin de garantir la compétitivité de son industrie et une transition en douceur. Contrairement aux idées reçues, les énergies renouvelables demeurent la forme d'électricité la moins chère sur la plupart des marchés mondiaux. Forte d'un réseau électrique de grande qualité, de taux d'intérêt bas et du plus grand marché de consommation au monde, l'Europe bénéficie d'une opportunité unique dans un paysage géopolitique en pleine mutation. » - Craig Cameron, Portfolio Manager, Templeton Global Equity Group

Lire aussi : l'économie mondiale est dépendante de l'électricité, et de moins en moins du pétrole

Trois moteurs de la croissance économique mondiale, trois modèles de gouvernance

Comme nous l'avons souligné, le « nouvel ordre » comporte trois principaux centres de gravité économique : les États-Unis, la Chine et l'Union européenne.

États-Unis : Le pôle le plus prospère des trois

La seule économie à avoir renoué avec son niveau de croissance d'avant la pandémie a connu une ascension fulgurante grâce à ses avantages structurels : une réglementation peu contraignante, un accès relativement facile au financement, un cadre juridique qui encourage la prise de risque et son statut de terre d'accueil pour les talents entrepreneuriaux du monde entier. Selon un rapport de décembre 2024 de Grid Strategies, la demande énergétique devrait augmenter de 15,8 % d'ici 2029. (7) Les combustibles fossiles représentent toujours 60 % de la production d'électricité, le charbon 21 % (8), et il est peu probable que les choses changent de manière significative au cours des quatre prochaines années.

Chine : une économie planifiée

Un modèle de gouvernance tout à fait différent, avec une économie planifiée et des hiérarchies clairement définies qui restreignent le cercle des décideurs ultimes à une poignée de cadres du parti. Cette organisation permet une allocation efficace des capitaux en phase de développement, mais elle a engendré une économie déséquilibrée, trop dépendante des exportations et peu représentative des consommateurs nationaux. Les énergies renouvelables représentent 30,4 % de la production d'électricité (le nucléaire 4,6 %), mais le charbon continue de peser pour 61 % (9) (65 % pour l'ensemble des combustibles fossiles).

Union Européenne : un club de pays exigeant l'unanimité

Ce n'est pas une fédération, mais plutôt un club de pays qui exige l'unanimité pour les décisions les plus importantes et qui a construit un cadre légal et réglementaire souvent accusé d'étouffer ses entrepreneurs. L'UE peine à générer des gains de productivité or, depuis qu'elle figure clairement dans la catégorie « dividende post-démographique » (10), l'hypothèse la plus souvent avancée est que sa trajectoire économique s'infléchira à mesure que sa population vieillira. En fait, elle dispose de certains avantages structurels grâce auxquels cette conclusion n'est pas inéluctable. L'UE est le plus grand marché de consommation au monde, sa population est bien éduquée et elle dispose d'une importante base manufacturière. Entre 40 % et 50 % (11) de la production de l'UE relève des biens dits « à haute spécification », avec des entreprises de pointe dans certains secteurs (pharmaceutique, défense, technologie, logistique et, bien sûr, marques de luxe), des systèmes de sécurité sociale solides pour faire face au vieillissement de la main-d’œuvre et une bonne gouvernance.

La sécurité énergétique est essentielle à la sécurité nationale

Avec une nouvelle administration déterminée, les États-Unis, qui ont été le plus grand producteur mondial de combustibles fossiles en 2024, devraient continuer à dominer le marché grâce à la poursuite de l'exploration et à la croissance de la production, facilitées par un assouplissement de la réglementation et encouragées par une baisse des impôts. En conséquence, les États-Unis sont confiants quant à leur propre sécurité énergétique.

L'Europe et la Chine sont toutes deux de grandes économies, dépendantes de leurs importations d'énergie. Elles sont donc structurellement vulnérables en période de confrontation géopolitique accrue, car elles pourraient toutes deux subir des pressions géoéconomiques de la part de leurs fournisseurs d'énergie ou de leurs rivaux capables de bloquer les voies d'approvisionnement. Cette vulnérabilité implicite est une priorité stratégique pour Pékin depuis des décennies, mais en Europe, elle n'a pris de l'importance que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a contraint le continent, et l'Allemagne en particulier, à renoncer au gaz russe, auparavant bon marché et abondant. Par ailleurs, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont finalement raccordées au réseau de l'UE, leur permettant ainsi de déconnecter leurs interconnexions électriques avec le réseau russe en février (12), et ce dans un souci de renforcement de la sécurité en raison de soupçons de sabotage des câbles et pipelines sous-marins en mer Baltique.

L'Europe s'est fixé comme objectif ultime l'électrification et la mise en place d'un réseau électrique à l'échelle du continent. Pour y parvenir, elle s'efforce d'électrifier le plus grand nombre de systèmes possible.

Le Pacte vert européen (Green Deal), lancé en 2019, avait déjà défini une feuille de route pour la transition énergétique. Cinq ans plus tard, en 2024, les énergies renouvelables représentaient 48 % de la production d'électricité de l'UE. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a constitué un puissant catalyseur, contribuant à encourager une réduction plus rapide de la demande de gaz. Les importations de gaz russe ont atteint 155 milliards de mètres cubes (m3) en 2021, représentant 45 % (13) des importations totales de gaz cette année-là. En moins de 12 mois, le gaz russe a représenté moins de 10 % des importations européennes, tombant rapidement en dessous de 25 milliards de m3, et la demande globale de gaz a chuté d'un quart. Pour des raisons évidentes de sécurité énergétique, il a été décidé d'augmenter la part des énergies renouvelables et d'importer du GNL, principalement des États-Unis et du Qatar.

Prix négatifs de l'électricité sur le marché de gros : une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

« En 2024, 21 des 25 pays analysés ont enregistré un nombre record de prix négatifs. Les prix sont négatifs lorsque l'offre d'électricité est supérieure à la demande à un moment donné ». - Forschungsstelle fur Energiewirtschaft14 (FfE), European day ahead electricity prices, 2024.

L'UE gère le plus grand marché de gros de l'électricité au monde et utilise les outils mis en place pour concilier durabilité et sécurité d'approvisionnement. La législation européenne interdisant de réduire l'approvisionnement en énergies renouvelables, il faut inciter le marché à créer une demande immédiate, à stocker l'électricité ou à acheminer l'électricité des régions excédentaires vers les territoires déficitaires. Ce principe s'applique également aux plages horaires prévisibles de demande de pointe ou de creux, telles que les heures de travail en milieu de semaine par rapport aux dimanches après-midi. Pour ce faire, l'Europe autorise les prix négatifs de l'électricité (sauf en Italie, où la réglementation ne le permet pas).

De 2020 à 2024, le nombre de cas de prix négatifs de l'électricité a été volatil mais en augmentation. Dans les pays où l'incidence est la plus élevée, il est devenu conséquent :

Selon les observateurs, l'apparition de prix négatifs de l'électricité s'explique par l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Cette hypothèse se vérifie dans une certaine mesure, car les prix négatifs sont plus susceptibles de se produire lorsque les sources de production sont moins flexibles ou dépendent des conditions météorologiques. Cependant, selon l'Institut allemand des sciences de l'énergie (FfE), les comparaisons entre pays ne révèlent aucune corrélation concluante entre la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et l'apparition de prix négatifs. En revanche, il est certain que des prix négatifs fréquents indiquent un manque de stockage et de flexibilité pour répondre efficacement aux fluctuations de la demande et de la production. Il semble que le plan de l'UE visant à encourager les investissements dans l'intégration du stockage et des interconnexions dans ces zones du réseau produit les effets escomptés.

Depuis 2021, le prix moyen de l’électricité dans l’UE est en diminution et s’élève actuellement à 75 €/MWh. Toutefois, des écarts importants persistent entre les États membres, la Suède affichant un prix de 36 €/MWh, tandis que l’Irlande et l’Italie enregistrent respectivement des tarifs de 109 €/MWh et 107 €/MWh. Les flux transfrontaliers d'électricité dépendent des prix pratiqués sur les marchés de l'électricité. L'électricité est acheminée des pays où les prix sont les plus bas vers ceux où ils sont les plus élevés. Cette disparité persiste, car le commerce est limité par les capacités d'interconnexion disponibles entre les pays et le manque de solutions de stockage.

La richesse des nations repose (en partie) sur l'électrification

« Près de 150 ans après son invention, 750 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité ». - AIE, SDG7 Data and projections, Access to Electricity (2023).

Même si Adam Smith ne l'a pas énoncé ainsi, la « richesse des nations » dépend aujourd'hui fortement d'un accès sécurisé à l'électricité à un prix abordable. Le secteur mondial de l'énergie entame une transformation à plusieurs niveaux, sous l'effet d'une demande croissante qui implique une électrification accrue.

Le changement climatique est l'un des facteurs qui incite de nombreux pays à s'engager à réduire leur empreinte carbone d'ici à 2050. La marche inexorable de la digitalisation en est un autre, en particulier dans les marchés développés dont la population est vieillissante. Les tensions géopolitiques en constituent un troisième.

Le changement climatique

Selon le World Resources Institute, le secteur de l'énergie est responsable de plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En effet, ce secteur englobe les émissions issues de la production d'électricité et de chaleur (29,7 % de l'ensemble des émissions), du transport (13,7 %), de l'industrie manufacturière et de la construction (12,7 %) et des bâtiments (6,6 %). Le solde (13 %) correspond aux émissions fugitives liées à la production ou au transport de combustibles fossiles et à la combustion d'autres combustibles. (15)

Le principal changement observé dans le secteur est toutefois l'ampleur de la transition en cours vers les énergies renouvelables et le stockage des combustibles fossiles traditionnels. En effet, le monde investit aujourd'hui 2 000 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, soit deux fois plus que dans les combustibles fossiles. (16) On ignore encore si le récent gel du développement de l'énergie éolienne en mer aux États-Unis freinera cette trajectoire, mais les États-Unis ont toujours été considérés comme un marché au potentiel futur, et non comme un acteur important du secteur.

Les énergies renouvelables sont plus importantes en Europe, car les prix sur les marchés européens de l'électricité fonctionnent selon le mécanisme dit de préséance économique ou « merit order » (les centrales électriques sont classées par ordre croissant des coûts marginaux jusqu'à ce que la demande soit satisfaite, le prix du marché étant fixé par la dernière centrale électrique sollicitée). En règle générale, les énergies renouvelables dont les coûts marginaux sont proches de zéro sont distribuées en premier, suivies de l'énergie nucléaire et des énergies fossiles. En conclusion, le commerce transfrontalier de l’électricité privilégie l’efficacité économique, un domaine dans lequel les énergies renouvelables excellent. En outre, le système énergétique allemand actuel est moins performant que ceux d’autres pays qui s’appuient moins sur les énergies fossiles.

Le virage numérique

Le processus de « transition verte » et la marche inexorable de la digitalisation présentent un parallèle évident. L'augmentation des transactions, des archives et des opérations en ligne dans le cloud implique un accroissement de la demande en électricité pour soutenir cette évolution. Les centres de données et les applications d’intelligence artificielle sont également considérés comme des catalyseurs de l'augmentation de la demande en électricité. La concentration géographique de ces installations met une pression importante sur les ressources locales, (17) or jusqu’à ce jour, les progrès en matière d'efficacité technique ont été relativement lents. Dans des économies majeures comme celles des États-Unis et de l'Europe, les centres de données représentent entre 2 % et 4 % de la consommation totale d'électricité. Ils devraient atteindre 10 % de la demande d'électricité au cours des cinq prochaines années. Cependant, leur importance ne se fera sentir que dans certaines zones géographiques où les concentrations sont élevées, ce qui exerce une pression sur le réseau local. L'UE compte 1 830 centres de données (18), soit environ 15 % du total mondial, dont un tiers se trouve en Allemagne.

« L'augmentation de la demande d'énergie en Europe génère d'importants investissements dans les infrastructures, au bénéfice notamment des services aux collectivités et des opérateurs de réseaux. Les entreprises de services aux collectivités qui investissent massivement dans leurs réseaux réglementés pour faire face à l'augmentation de la consommation d'électricité prévoient une forte croissance annuelle de leur base d'actifs et de leurs bénéfices ajustés. Les principaux acteurs du transport d'électricité devraient bénéficier d'une amélioration des rendements réglementés et de plans de développement du réseau ambitieux, pour répondre à l'augmentation de la demande d'énergie et au développement des énergies renouvelables. Les fondamentaux des services aux collectivités réglementés sont particulièrement solides, mais les valorisations du marché semblent sous-estimer l'ampleur de la croissance de la demande d'électricité alimentée par des tendances telles que l'IA et l'électrification, ce qui crée des opportunités d'investissement intéressantes dans les infrastructures énergétiques européennes. » - Shane Hurst, Portfolio Manager, ClearBridge Global Infrastructure Strategies.

Lire aussi :

Quelle demande d'électricité pour les datacenters ?

Les tensions géopolitiques créent un sentiment d'urgence

Un autre moteur puissant de l'électrification est la certitude que les pays ne peuvent compter sur quiconque pour leur énergie. Plus important acheteur historique de gaz russe, l'Allemagne a été contrainte de passer au gaz naturel liquéfié et à d'autres solutions lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et menacé de couper ses approvisionnements. La transition vers les énergies renouvelables était déjà bien avancée. Ainsi, pour de nombreuses entreprises industrielles qui ont fondé leur modèle économique sur la disponibilité de gaz bon marché en provenance de Russie, les dépenses d'investissement à court terme ont été remplacées par de faibles dépenses d'exploitation à long terme.

« En cas de cessez-le-feu en Ukraine, même une reprise partielle de l'acheminement du gaz par le gazoduc russe (qui n'est pas sanctionné) vers les pays d'Europe centrale pourrait réduire la pression sur le coût global de l'électricité selon le mécanisme dit de préséance économique (merit order). Cela ne signifierait pas un retour à la dépendance au gaz russe (les Européens ne se laisseront plus berner et continueront à investir dans leur propre approvisionnement pour des raisons géopolitiques), mais l'économie européenne bénéficierait d'un certain répit et des fonds pourraient éventuellement être mobilisés pour investir davantage dans les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau qui font cruellement défaut. » - Jerome Ingenhoff, Executive Director, Alcentra Credit Research

Les signes à surveiller

Une réduction continue des importations de gaz

En effet, la forte dépendance de l'Europe à l'égard des importations et la perte permanente probable de la majeure partie de l'approvisionnement russe exposent la région à une forte volatilité des prix (avec des pics fréquents en hiver) ainsi qu'à un risque important en matière de sécurité de l'approvisionnement. Les progrès ont été notables, 2024 se révélant être la cinquième année de déclin, la demande de gaz ayant diminué de 20 % au cours de cette période. La Norvège fournira le reste de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, notamment à l'Allemagne, le principal consommateur de gaz de l'UE, dont le contrat de 20 ans portant sur l'importation de 10 milliards de mètres cubes (m3) de gaz par an en provenance de ce pays est entré dans sa deuxième année. Il est toutefois estimé que les ressources de la mer du Nord norvégienne diminueront au cours des 20 prochaines années, ce qui nécessite de poursuivre les progrès en matière d'efficacité. (19) Les analystes énergétiques prévoient que la demande de l'Europe du Nord-Ouest en 2030 sera inférieure de 55 % aux niveaux de 2021. (20)

Par ailleurs, les discussions en cours sur les négociations de paix en Ukraine ont déclenché un débat sur la reprise des achats de gaz russe. D'un point de vue purement économique, cette proposition est convaincante, car elle permettrait de réduire les prix du gaz et de libérer des liquidités pour des investissements dans le réseau, la défense, ou les deux. Mais il semble que nous soyons dans un monde hobbesien (21) où l'économie est gouvernée par les priorités géopolitiques. Il semble peu probable que les pays européens aient envie de redevenir dépendants de Moscou en matière d'énergie, à l'exception de la Hongrie, de la Slovaquie et de l'Autriche.

Lire aussi : L'Europe en quête de gaz

De l'eau dans le gaz, les taux gonflent

Les solutions de stockage

Le réseau électrique européen a enregistré une croissance spectaculaire de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. En revanche, le développement du stockage en batterie est nettement moins remarquable. L'association de l'énergie solaire et du stockage par batteries repose sur des modèles économiques complémentaires qui se renforcent mutuellement. Les années de forte croissance de l'énergie solaire et les prix élevés du gaz ont accru la volatilité des prix de l'électricité en Europe, ce qui a renforcé les avantages du stockage en batterie. En retour, les batteries peuvent augmenter la demande d'électricité aux heures de pointe, soutenant ainsi les bénéfices de l'énergie solaire. Une fois les obstacles au déploiement du stockage en batterie levés, les pays pourront transférer l'énergie solaire, abondante et bon marché, au-delà des heures d'ensoleillement et réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles onéreux.

Entre août 2023 et juillet 2024, neuf pays de l'UE ont vu la part de l'énergie solaire atteindre ou dépasser 80 % de leur demande horaire d'électricité, notamment les Pays-Bas et la Grèce, où la production solaire a parfois dépassé 100 % de la demande.

Les IPCEI (Important Projects of Common European Interest)

Un nom bizarre, mais personne ne s'en soucie, car il s'agit d'un mécanisme permettant de stimuler le développement et d'obtenir des subventions au niveau de l'UE et au niveau national ainsi que des capitaux privés. Plusieurs conditions doivent être remplies : la coopération avec d'autres États membres et la concentration sur un domaine prioritaire. Depuis 2018, 10 IPCEI ont été approuvés, impliquant 247 entreprises dans 22 États membres, dont 20 % sont des petites et moyennes entreprises (PME). Ces projets ont jusqu'à présent bénéficié de 37 milliards d'euros octroyés par l'UE et de 66 milliards d'euros provenant du secteur privé. (22) L'un de ces projets concerne les infrastructures, et les neuf autres portent sur la recherche et le développement, deux d'entre eux étant consacrés au stockage des batteries, plus précisément aux matériaux avancés, aux cellules et aux modules, aux systèmes de batteries, ainsi qu'à la réaffectation, au recyclage et au raffinage. De nouvelles autorisations ont été accordées au rythme d'au moins une par an, tant pour les technologies d'interconnexion que pour les solutions de stockage.

La démarchandisation de l'énergie

Des enquêtes récentes menées par des banques d'investissement et des consultants spécialisés indiquent que les entreprises américaines et européennes privilégient désormais la sécurité d'approvisionnement, l'accès rapide à l'électricité et la transparence des coûts plutôt que le coût de l'électricité en lui-même pour leurs achats. Dans le même temps, les projets d'énergies renouvelables sont de plus en plus complexes, ce qui permet aux principaux promoteurs d'énergies renouvelables de se différencier et de créer davantage de valeur.

Lire aussi :

La souveraineté énergétique à l'ère de la concurrence industrielle

L'Europe accélère le déploiement de ses infrastructures d'énergies vertes

La politique intérieure allemande pourrait dicter la vitesse des progrès

L’Allemagne est la plus importante économie de l’UE et la première base industrielle. Par conséquent, sa politique intérieure aura un impact considérable sur la rapidité des progrès. Par exemple, la Constitution allemande impose un plafond de dette, communément appelé « frein à l'endettement ». La modification de ce plafond requiert une majorité des deux tiers au Bundestag, et il est permis de penser que le nouveau gouvernement pourrait être en mesure d'y parvenir. Comme prévu, la CDU-CSU a remporté les élections, mais tout dépendra de ses partenaires de coalition. Le chancelier Merz devra composer avec une opposition difficile, qui pourrait bloquer ses tentatives de lever le frein à l'endettement ou d'augmenter les investissements en matière de défense. Outre le frein à l'endettement, le nouveau gouvernement devra revenir sur l'interdiction actuelle du captage et du stockage du carbone en Allemagne, une mesure indispensable pour atteindre un niveau zéro d'émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2045. Enfin, l'Allemagne a mis en place une seule zone d'électricité, avec un prix national unique. Cependant, le réseau est saturé et il est impossible de transférer l'électricité (moins chère) provenant des excédents d'énergies renouvelables du nord vers le sud du pays, où la consommation est élevée. Des appels ont pourtant été lancés en faveur d'une scission en deux régions de tarification, mais la crainte qu'une hausse des prix ne fassent fuir les entreprises du sud explique cette résistance. Le nouveau gouvernement pourrait décider d'aller de l'avant en considérant que le stockage combiné à de meilleures interconnexions peut améliorer la sécurité de l'approvisionnement ainsi que le marché intérieur de l'UE.

La politique intérieure populiste pourrait ralentir la vitesse du progrès

Partout en Europe, les électeurs semblent déçus par les partis traditionnels et en exercice. Plusieurs pays (Hongrie, Slovaquie, Autriche) ont déjà élu des partis populistes qui dénoncent les initiatives européennes et s'insurgent contre les dépenses engagées dans le cadre du « Green Deal ». La plupart d'entre eux partent du principe qu'il n'y a pas lieu d'exporter de l'énergie vers d'autres pays. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen veut mettre un terme au libre-échange transfrontalier, malgré les arrêts prolongés pour maintenance et les interruptions d'activité des centrales nucléaires françaises en raison de l'état des cours d'eau dû aux conditions météorologiques en 2022.

Conclusion

Tout le monde semble s'accorder sur le fait que les marchés de capitaux européens sont peu attrayants en raison de problèmes structurels que les gouvernements ne semblent pas en mesure de résoudre. Dans cet article, nous montrons que la conjonction de la nécessité, de l'opportunité et de l'urgence pourrait faire baisser durablement les prix de l'électricité à moyen terme, de manière révolutionnaire.

L'une des principales priorités de l'UE est de remédier à la faiblesse de sa productivité et de sa compétitivité. Un objectif majeur est d'augmenter les niveaux d'efficacité industrielle tout en consommant moins d'énergie (et une énergie moins chère et moins polluante).

La crise du COVID-19 et les mesures de soutien à l'énergie mises en œuvre depuis 2020 ont permis de stimuler l'électrification de la région et de révéler le potentiel de revitalisation de l'industrie européenne par le biais d'incitations à la décarbonation et à l'accès à une électricité moins coûteuse. L'impact déflationniste potentiel sur les coûts de l'énergie devrait se faire sentir au cours des 3 à 5 prochaines années grâce aux gains d'efficience et de productivité réalisés dans l'industrie manufacturière.

Le plan industriel du Green Deal de l'UE est sensiblement plus complexe et plus lourd que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), mais il prévoit d'importantes subventions pour la décarbonation et les investissements dans des secteurs clés. La conception du Green Deal, qui repose sur une combinaison de fonds européens et de programmes gouvernementaux nationaux, risque toutefois d'accentuer la fracture entre les pays dont la situation budgétaire est saine et ceux qui sont moins bien lotis. Il est probable que ce problème soit traité ultérieurement, ce qui alimentera les politiques populistes dans les pays perçus comme des laissés-pour-compte. Les importations de combustibles fossiles diminueront encore au fil du temps, le GNL restant le combustible d'équilibre, ce qui fonctionne bien car l'UE dispose d'une importante capacité d'importation de GNL et peut finalement se permettre de surenchérir, si nécessaire, comme ce fut le cas en 2022.

Il est peu probable que l'Europe renoue dans les cinq prochaines années avec les prix bas de l'énergie dont elle bénéficiait avant la crise du COVID-19. L'énergie disponible sera moins importante qu'avant 2022 tant que des investissements majeurs n'auront pas été réalisés pour développer de nouvelles capacités nationales de production d'énergie (principalement des énergies renouvelables et du stockage) ; dans l'intervalle, compte tenu de ces besoins d'investissement et de l'environnement budgétaire plus large marqué par l'inflation, les fournisseurs d'énergie en Europe devront maintenir les prix à des niveaux relativement élevés pendant un certain temps.

L'Europe est toutefois encore en mesure de construire les infrastructures nécessaires et, avec la poursuite de la baisse des prix, il est possible que la résistance des populistes s'inverse en partie avec le temps. Si tel est le cas, les projets actuels de production d'électricité en Europe laissent présager une surcapacité importante à partir de 2030, ce qui devrait faire baisser les prix de gros et de détail de l'électricité. Dans le cas contraire, non seulement l'Europe n'atteindra pas ses objectifs climatiques, mais elle risque également de connaître de futures ruptures d'approvisionnement et des coûts énergétiques élevés qui compromettront ses perspectives économiques.

Pour le moment, les décideurs politiques européens tentent toujours d'accélérer la production d'énergie verte et l'expansion de la capacité du réseau, en particulier en Allemagne et en Pologne, deux pays qui ont la lourde tâche de mettre progressivement hors service leur important parc de centrales électriques au charbon pour se conformer aux objectifs de décarbonation de l'UE et de leur pays.

L'exécution des priorités de l'UE a toujours pris du temps, en partie parce que le budget de l'Europe représente environ 1 % du PIB, alors que les dépenses fédérales américaines atteignent environ 23 % du PIB. (23) Alors que la France et l'Allemagne sont actuellement préoccupées par leur propre politique intérieure, le leadership de l'UE semble s'être déplacé vers la Pologne et les pays baltes en matière de politique étrangère et de sécurité, et la nouvelle direction de la Commission européenne est expérimentée et en phase avec les objectifs fixés. Tout comme la nécessité d'assurer la sécurité de l'Europe a conduit à la coopération et au pragmatisme, le consensus menant à une action décisive dans le domaine de l'électrification ne tardera pas à se manifester. En définitive, la défense et l'électricité ont la même raison d'être, à savoir la survie dans un monde de plus en plus hobbesien (24), où chaque pays est condamné à se tenir debout ou à se faire piétiner. »

Par Kim Catechis, responsable de la stratégie d’investissement pour le Franklin Templeton Institute

Lire aussi : le rôle des énergies renouvelables dans la révolution de l’intelligence artificielle

- Source : European Electricity Review 2025. EMBER. 23 janvier 2025.

- Source : Countries and Regions: Italy. EMBER. Mise à jour du 9 octobre 2024.

- Source : Changing course: Poland’s energy in 2023. EMBER. 7 février 2024.

- Source : Svenska Kraftnät. Operations and Electricity Markets: “Sweden is divided into four bidding areas from bidding area SE1 in the north to bidding area Malmö SE4 in the south. The price of electricity in each bidding area is determined by supply and demand of electricity and transmission capacity between bidding areas.”

- Thomas Hobbes était un philosophe anglais, célèbre pour avoir publié Leviathan en 1651. Selon lui, l'état de nature est un état de guerre, un monde où l'on se dispute un pouvoir limité et des ressources rares. Dans un monde hobbesien, la vie des faibles est « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ».

- Adam Smith (économiste et philosophe écossais) a utilisé la métaphore de la main invisible pour décrire les incitations que les marchés libres créent parfois pour que des personnes intéressées agissent accidentellement dans l'intérêt public, même si tel n'est pas leur intention.

- Source : « Strategic Industries Surging: Driving US Power Demand. » Grid Strategies. Décembre 2024.

- Source : Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). 29 février 2024.

- Source : Countries and regions. EMBER. Mise à jour du 2 octobre 2024.

- Concept du Groupe de la Banque mondiale pour décrire les pays à revenu élevé où le taux de fécondité est inférieur au taux de remplacement.

- Source : Données du Groupe de la Banque mondiale. En 2022.

- Source : « Baltic states switch to European Power Grid, ending Russia Ties. » Reuters. 9 février 2025.

- Source : Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), discours de M. Josep Borrell, ancien Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/Vice-président de la Commission européenne. 26 juin 2024.

- Source : Institut allemand des sciences de l'énergie.

- Source : Climat Watch. World Resources Institute. Données de décembre 2021.

- Source : World Energy Investment 2024. AIE. Juin 2024.

- La Virginie du Nord est le plus grand marché de centres de données au monde (13 % de la capacité mondiale et 25 % de la capacité du continent américain). Elle compte 352 centres de données qui consomment 4 gigawatts (GW), chiffre qui devrait atteindre 11 GW d'ici 2030, soit l'équivalent de 40 % de la capacité de production d'électricité de l'État. Source : Power Engineering, 20 décembre 2024.

- Source : Cloudscene. Principaux pays en fonction du nombre de centres de données en mars 2024. Dans Statista.

- La modernisation et la priorisation du contrôle des fuites ont permis à l'industrie allemande de réaliser d'importants gains d'efficacité, comme en témoignent de nombreux exemples.

- Rien ne garantit que les prévisions, projections ou estimations se réalisent.

- Thomas Hobbes était un philosophe anglais, célèbre pour avoir publié Leviathan en 1651. Selon lui, l'état de nature est un état de guerre, un monde où l'on se dispute un pouvoir limité et des ressources rares. Dans un monde hobbesien, la vie des faibles est « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ».

- Source : Commission européenne, Politique de concurrence.

- Source : Données budgétaires du Trésor américain. À partir de la fin de l’année fiscale 2024. Au cours de l'exercice 2024, le gouvernement a dépensé 6 750 milliards de dollars. En 2024, le PIB américain a atteint 29 000 milliards de dollars (Source : Base de données du FMI, Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2024.)

- Thomas Hobbes était un philosophe anglais, célèbre pour avoir publié Leviathan en 1651. Selon lui, l'état de nature est un état de guerre, un monde où l'on se dispute un pouvoir limité et des ressources rares. Dans un monde hobbesien, la vie des faibles est « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ».

Tout investissement comporte des risques, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi.

Les titres en actions sont sujets à des fluctuations de cours et peuvent occasionner une perte de capital.

Les investissements internationaux sont sujets à des risques spéciaux, dont les fluctuations des devises, ainsi que les incertitudes sociales, économiques et politiques qui peuvent en accentuer la volatilité. Ces risques sont amplifiés dans les marchés émergents. Les investissements dans des entreprises d’un pays ou d’une région spécifique peuvent connaître une plus grande volatilité que ceux qui présentent une plus importante diversification géographique.

La participation du gouvernement à l’économie reste importante et, par conséquent, les investissements en Chine seront soumis à des niveaux de risque réglementaire plus élevés que dans de nombreux autres pays.

Les investissements en Chine, à Hong Kong et à Taïwan comportent des risques spécifiques, notamment une liquidité réduite, l’expropriation, une fiscalité confiscatoire, des tensions commerciales internationales, des nationalisations, des réglementations en matière de contrôle des changes et une inflation rapide ; autant de facteurs qui peuvent avoir une incidence négative sur le fonds. Les investissements à Taïwan pourraient souffrir des relations politiques et économiques de ce pays avec la Chine.

Les entreprises du secteur des infrastructures peuvent être exposées à différents facteurs tels que les charges d’intérêt élevées, le levier financier important, les effets des ralentissements économiques, la concurrence accrue et l’impact des politiques et pratiques réglementaires et gouvernementales.

Les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des gérants sont susceptibles de limiter les types et le nombre d'investissements disponibles et, par conséquent, de renoncer aux opportunités de marché favorables actuelles ou de sous-performer d'autres stratégies non soumises à de tels critères. Il n'existe aucune garantie que les directives ESG de la stratégie seront une réussite ou qu'elles se traduiront par une meilleure performance.

Ce document est uniquement fourni dans l’intérêt général et ne saurait constituer un conseil d’investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d’investissement spécifique. Il ne constitue pas un conseil d'ordre juridique ou fiscal. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans l’autorisation écrite préalable de Franklin Templeton.

Les opinions exprimées sont celles des gérants mentionnés et les commentaires, opinions et analyses sont valables à la date de la publication et peuvent être modifiés sans préavis. Les hypothèses sous-jacentes et ces opinions sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions de marché et d’autres circonstances, et peuvent s’écarter de celles des autres gérants de portefeuille ou de la société de gestion dans son ensemble. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une analyse complète des événements survenant dans les divers pays, régions ou marchés. Rien ne garantit qu’une prédiction, une projection ou une prévision sur l’économie, le marché actions, le marché obligataire ou les tendances économiques des marchés se réalise. La valeur des investissements et le revenu qui en découle sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité des sommes placées. Les performances passées ne constituent pas nécessairement un indicateur ni une garantie des performances futures. Tout investissement comporte des risques, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi.

Les recherches et analyses fournies dans le présent document sont mises à disposition par Franklin Templeton à ses propres fins et peuvent servir de base à des actions dans cette perspective et, à ce titre, sont diffusées incidemment. Les données de tierces parties peuvent avoir été utilisées dans la préparation de ce document, et Franklin Templeton (« FT ») n’a pas vérifié, validé, ni audité de manière indépendante ces données. Bien que les informations aient été obtenues à partir de sources que Franklin Templeton juge fiables, il n’est pas possible de garantir leur exactitude et ces informations peuvent être incomplètes ou condensées et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. La mention de titres individuels ne doit jamais constituer ou être interprétée comme une recommandation d’achat, de conservation ou de vente de titres et les informations relatives à de tels titres (le cas échéant) ne forment pas une base suffisante à partir de laquelle prendre une décision d’investissement. FT décline toute responsabilité en cas de perte due à l’utilisation de ces informations et la pertinence des commentaires, des opinions et des analyses contenus dans ce document est laissée à la seule appréciation de l’utilisateur.

Les produits, services et informations peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions et sont fournis en dehors des États-Unis par d’autres sociétés affiliées de FT et/ou leurs distributeurs, dans la mesure où la réglementation/législation locale l’autorise. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre interlocuteur Franklin Templeton pour toute information supplémentaire sur la disponibilité des produits et services dans votre juridiction.

Brésil : Publié par Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda, autorisé à fournir des services de gestion d’investissements par CVM en vertu de l’Acte déclaratif n.° 6.534, émis le 1er octobre 2001. Canada : Publié par Franklin Templeton Investments Corp., 200 King Street West, Suite 1500, Toronto, ON, M5H3T4, Fax : (416) 364-1163, (800) 387-0830, www.franklintempleton.ca. Territoires américains d’outre-mer : Aux États-Unis, cette publication est mise à disposition par Franklin Templeton, One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. Tél. : (800) 239-3894 (appel gratuit aux États-Unis), (877) 389-0076 (appel gratuit au Canada), et fax : (727) 299-8736. ÉTATS-UNIS : Franklin Templeton, One Franklin Parkway, San Mateo, Californie 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com. Les investissements ne sont pas assurés par la FDIC, peuvent perdre de la valeur et ne sont pas garantis par la banque.

Publié en Europe par : Franklin Templeton International Services S.à r.l., placée sous la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg — Tél. : +352-46 66 67-1 — Fax : +352-46 66 76. Pologne : Publié par Templeton Asset Management (Pologne) TFI S.A. ; Rondo ONZ 1 ; 00-124 Varsovie. Arabie saoudite : FranklinTempleton Financial Company, Unit 209, Rubeen Plaza, Northern Ring Rd, Hittin District 13512, Riyadh, Arabie Saoudite. Réglementé par la CMA. Licence no. 23265-22. Tél. : +966-112542570. Tout investissement comporte un risque, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi. Afrique du Sud : Publié par Franklin Templeton Investments SA (PTY) Ltd, qui possède le statut de Fournisseur de services financiers. Tél. : +27 (21) 831 7400, Fax : +27 (21) 831 7422. Suisse : Publié par Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. Émirats arabes unis : Publié par Franklin Templeton Investments (ME) Limited, agréée et réglementée par l’Autorité des services financiers de Dubaï. Bureau de Dubaï : Franklin Templeton, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubaï, Émirats arabes unis, Tél. : +9714-4284100, Fax : +9714-4284140. Royaume-Uni : Publié par Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML), siège social : Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6HL. Tél. : +44 (0)20 7073 8500. Agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Australie : Publié par Franklin Templeton Australia Limited (ABN 76 004 835 849) (titulaire de licence des services financiers australiens n° 240827), Level 47, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000. Hong Kong : Publié par Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, 62/F, Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. Japon : Publié par Franklin Templeton Investments Japan Limited. Corée : Publié par Franklin Templeton Investment Trust Management Co., Ltd., 3rd fl., CCMM Building, 12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu, Séoul, Corée 150-968. Malaisie : Publié par Franklin Templeton Asset Management (Malaisie) Sdn. Bhd. & Franklin Templeton GSC Asset Management Sdn. Bhd. Le présent document n’a pas été examiné par la Securities Commission Malaysia. Singapour : Publié par Templeton Asset Management Ltd. enregistrée sous le n° (UEN) 199205211E, 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One, 038987, Singapore.

Consultez le site www.franklinresources.com pour accéder au site Internet Franklin Templeton de votre région.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées de CFA Institute.

Les points de vue et opinions exprimés ne sont pas nécessairement ceux du courtier/intermédiaire de Bourse ou de leurs affiliés. Aucun point évoqué ou suggéré dans cette publication ne doit être interprété comme une permission de se substituer ou de contrevenir à toute procédure, politique, règle et directive d’un coutier/intermédiaire de Bourse.

Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.

Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Les graphs commentés les plus consultés :

Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles

Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher

Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)

.webp)