Immobilier : quelles perspectives pour la rénovation et la réhabilitation ?

Une crise immobilière aggravée par le vieillissement du parc

La France est confrontée à une situation immobilière complexe. Le marché est marqué par une inflation persistante, des conditions d’accès au crédit de plus en plus strictes et une crise du logement qui s’intensifie. Parallèlement, le parc immobilier vieillit ; plus de la moitié des logements ont été construits avant 1975, bien avant l’instauration des premières normes énergétiques.

Une nécessité pressante de transformation du bâti existant

Dans ce contexte, en 2024, près de 6 millions de logements en France sont considérés comme des passoires thermiques. Cela équivaut à plus de 15 % du parc immobilier national. Ce chiffre illustre l’ampleur du défi. Sous la pression des réglementations environnementales et des exigences de performance énergétique, la nécessité de transformer le bâti existant devient de plus en plus pressante.¹

Rénover ou réhabiliter : deux approches complémentaires

La rénovation et la réhabilitation apparaissent comme deux réponses essentielles. La première vise à améliorer les performances d’un bâtiment existant, souvent par des travaux ciblés. La seconde, plus structurelle, transforme en profondeur des bâtiments devenus inadaptés à l’usage ou inexploitables. Toutes deux impliquent des investissements importants, notamment pour l’isolation, le chauffage ou la mise aux normes des installations.

Trois grands défis à relever pour revaloriser l’existant

Dans ce cadre, il devient essentiel de se demander comment la rénovation et la réhabilitation peuvent, tout à la fois, redessiner le paysage immobilier français et contribuer à la valorisation du patrimoine bâti. Dans les années à venir, ces dynamiques devront répondre à un triple défi : relever les impératifs écologiques, s'adapter aux contraintes économiques et préserver la richesse architecturale du territoire.

Contexte et enjeux : pourquoi rénover et réhabiliter aujourd’hui ?

Le secteur du bâtiment est responsable d’environ 23 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Dans ce contexte, la rénovation énergétique apparaît comme un levier stratégique pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément aux engagements du Green Deal européen.²

Une loi Climat pour encadrer les passoires thermiques

Adoptée en 2021, la loi Climat et Résilience s’attaque notamment aux 5 millions de logements considérés comme des passoires thermiques (classes F et G du DPE), en interdisant progressivement leur mise en location : depuis 2023 pour les logements G les plus énergivores, et d’ici 2028 pour les classes F. Cette mesure vise à protéger les locataires de factures pouvant atteindre plus de 2 000 € par an tout en incitant les propriétaires à engager des travaux.³

¹ Ministère de la Transition écologique

² le Ministère de la Transition écologique 2023

³ l’ADEME, 2022

Lire aussi : DPE et rénovation énergétique, le dispositif reste complexe

Un encadrement renforcé via la RE2020 et les réglementations environnementales

Parallèlement, la réglementation environnementale RE2020, en vigueur depuis 2022 pour les constructions neuves, impose une réduction progressive de l’empreinte carbone des bâtiments et encourage l’usage de matériaux biosourcés, issus de ressources végétales ou animales renouvelables. L’objectif est de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 650 kg de CO₂/m² sur l’ensemble du cycle de vie. Ces normes redéfinissent les standards du secteur en matière de performance et de durabilité.⁴

Rénover pour revitaliser les villes moyennes et les friches industrielles

Au-delà des enjeux environnementaux, cette dynamique réglementaire s’accompagne d’une véritable revalorisation du patrimoine existant, donnant une nouvelle vie à l’immobilier ancien. Réhabiliter un bâtiment, c’est préserver son identité architecturale tout en répondant aux enjeux contemporains. Dans de nombreuses villes moyennes, la rénovation du bâti ancien contribue activement à la revitalisation des centres-villes, en luttant contre la vacance immobilière et en renforçant l’attractivité locale. Par exemple, le programme Action Cœur de Ville a permis d’intervenir dans plus de 230 communes, soutenant près de 6 000 projets de rénovation entre 2018 et 2023.⁵

Les friches industrielles, longtemps délaissées, deviennent aujourd’hui des terrains d’innovation urbaine. En 2021, plus de 1 200 friches ont été identifiées comme réutilisables, avec un financement de 750 millions d’euros dans le cadre du Plan de Relance (source : Agence Nationale de la Rénovation Urbaine). Transformées en logements, tiers-lieux, bureaux ou espaces culturels, elles illustrent une approche durable de la ville, réutiliser plutôt que construire, tout en limitant l’artificialisation des sols.⁶

⁴ le Ministère de la Transition écologique

⁵ l’Institut National du Patrimoine, 2020 ; CEREMA, 2022

⁶ l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine

Des aides multiples pour accompagner les rénovations énergétiques

Cette revalorisation du bâti ancien s’inscrit également dans un cadre incitatif, où les leviers réglementaires et économiques jouent un rôle clé pour accélérer le passage à l’action. Pour favoriser la transition énergétique, l’État et ses partenaires mobilisent plusieurs outils financiers et réglementaires. Parmi eux, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) constitue un levier majeur. Accessible sans condition de ressources, il permet de financer jusqu’à 50 000 € de travaux de rénovation énergétique, remboursables sur 20 ans sans intérêts.⁷

En complément, le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) reste une pierre angulaire du financement. Il oblige les fournisseurs d’énergie à financer une partie des travaux réalisés par les ménages. En 2023, plus de 500 000 rénovations ont été soutenues via ce mécanisme, représentant environ 1,5 milliard d’euros mobilisés.⁸

⁷ le Ministère de la Transition écologique, 2023

⁸ l’ADEME, 2023

Lire aussi : MaPrimeRénov’, revirement du gouvernement sur les aides à la rénovation énergétique

Des aides régionales et des mécanismes alternatifs

Certaines collectivités territoriales proposent également leurs propres aides à la rénovation énergétique, souvent cumulables avec les dispositifs nationaux. Par exemple, des régions comme l’Île-de-France, l’Occitanie ou la Bretagne offrent des primes spécifiques, des accompagnements techniques, voire des bonus pour l’usage de matériaux biosourcés ou locaux.

Enfin, des solutions alternatives émergent tels que le tiers-financement, la coopérative d’énergie, ou encore les contrats de performance énergétique permettent d’impliquer des acteurs privés ou publics dans la prise en charge partielle ou totale des travaux, avec remboursement progressif via les économies d’énergie réalisées.

Lire aussi : Rénovation énergétique, les nouveautés au 1er juillet 2025

Rénover, réhabiliter, innover : les nouveaux moteurs du secteur immobilier

La rénovation immobilière n’échappe pas à la vague d’innovation qui traverse le secteur du bâtiment. De nouveaux matériaux, plus durables et plus respectueux de l’environnement, gagnent du terrain. Les matériaux biosourcés, comme le chanvre, la ouate de cellulose ou encore la terre crue, séduisent de plus en plus pour leurs qualités isolantes et leur faible impact carbone.

Parallèlement, la technologie s’invite sur les chantiers. La domotique permet aujourd’hui de piloter intelligemment le chauffage, l’éclairage ou la ventilation, optimisant la consommation énergétique au quotidien. Ces systèmes deviennent de plus en plus accessibles, notamment dans les logements collectifs.⁹

Autre révolution discrète mais structurante : l’utilisation du BIM (Building Information Modeling). Cette méthode de modélisation numérique facilite la gestion des projets de rénovation, en améliorant la coordination entre les différents corps de métier et en anticipant les problèmes techniques avant même le début du chantier.

Une réponse à l’évolution des modes de vie depuis 2020

Dans le prolongement de ces innovations techniques, l’évolution des usages et des modes de vie des occupants redéfinit également les priorités en matière de rénovation. Depuis la crise sanitaire de 2020, la perception du logement a profondément changé. Il n’est plus seulement un lieu de repos, mais aussi un espace de travail, de loisirs ou d’apprentissage. Près de 60% des français déclarent vouloir réaménager leur intérieur pour mieux l’adapter à leurs nouveaux modes de vie. Face à cette évolution, les projets de rénovation intègrent désormais la modularité des espaces, la polyvalence des usages et une attention accrue à la qualité de vie.¹⁰

Le confort thermique et acoustique, la qualité de l’air intérieur désormais reconnue comme un enjeu de santé publique, ou encore l’accessibilité universelle deviennent des priorités. Par exemple, près de 25 % des logements devront être adaptés au vieillissement de la population d’ici 2030, soulignant la nécessité d’intégrer des solutions ergonomiques et inclusives.¹¹

Une transition numérique favorable à la sobriété énergétique

La transition numérique influence aussi fortement les attentes. Les logements connectés, dotés de systèmes de gestion intelligente de l’énergie, de sécurité ou de confort, séduisent une population toujours plus large. En 2023, plus de 40 % des ménages équipés en domotique l’utilisent pour optimiser leur consommation énergétique. Ces technologies, en plus d’améliorer l’expérience de l’habitat, répondent aux exigences de sobriété énergétique et d’autonomie.

Ainsi, rénover un logement ne se limite plus à l’enveloppe thermique : il s’agit de le repenser comme un espace de vie évolutif, sain et durable, à la croisée des besoins individuels, sociaux et environnementaux.

Des modèles économiques pour rendre la rénovation plus accessible

Pour accompagner ces nouvelles attentes et usages, des modèles économiques innovants émergent afin de rendre la rénovation plus accessible et plus performante. Face aux coûts élevés de la rénovation, le tiers-financement permet à des structures publiques ou privées d’investir à la place des propriétaires, avec remboursement via les économies d’énergie. Depuis 2023, ce dispositif s’étend aux collectivités, soutenant la réduction de 40 % de la consommation énergétique d’ici 2030.

Les sociétés de services énergétiques (ESCo) qui réalisent les travaux de rénovation énergétique, sont rémunérées sur les gains énergétiques réels grâce aux Contrats de Performance Énergétique (CPE). Ce modèle vise une baisse de 4 % par an de l’intensité énergétique et un triplement des investissements dans l’efficacité.

Enfin, les coopératives d’habitat se développent, avec environ 1 100 projets participatifs en France. Ces initiatives permettent une meilleure maîtrise des coûts et une gestion plus écologique du logement.¹²

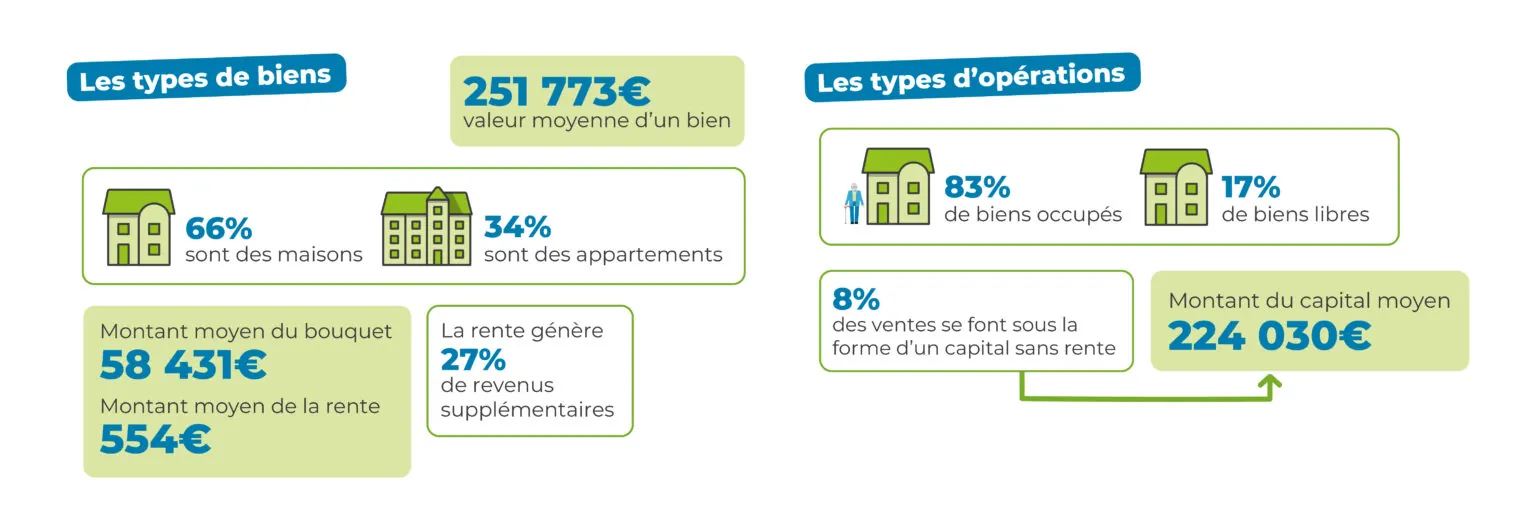

Une attractivité croissante pour les investisseurs patrimoniaux

Dans ce contexte de transformation, les investisseurs jouent désormais un rôle clé dans la dynamisation du parc immobilier ancien, portés par des incitations fiscales et une conjoncture favorable à la réhabilitation. La rénovation immobilière séduit de plus en plus d’investisseurs, qui y voient une double opportunité. D’un côté, valoriser leur patrimoine en modernisant un bien ; de l’autre, optimiser leur fiscalité grâce à certains dispositifs avantageux. Le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP), permet d’amortir le coût des travaux et du mobilier, réduisant ainsi de manière significative la base imposable des revenus locatifs.

Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, rénover devient un impératif pour rester sur le marché locatif. Cette pression réglementaire stimule la demande en biens rénovés, faisant de l’immobilier ancien réhabilité une véritable valeur refuge pour les investisseurs patrimoniaux.

Face aux incertitudes liées à l’immobilier neuf, à la hausse des taux d’intérêt et à la raréfaction des biens éligibles aux dispositifs de défiscalisation traditionnels, des solutions comme le LMNP ou les dispositifs Cosse et Loc’Avantages renforcent l’attractivité du marché de l’ancien rénové.¹³

Perspectives et défis pour le futur

La rénovation immobilière ne se résume plus à de simples travaux d’isolation ou de ravalement. Elle s’inscrit désormais dans une dynamique plus ambitieuse, à l’échelle de quartiers entiers. Cette approche globale associe urbanisme durable et transition écologique, avec pour objectif de mieux articuler la ville à son environnement et aux réalités de son territoire. En 2024, 100 000 logements sociaux ont été financés par l'État, dont 13 000 dans le cadre du NPNRU, marquant une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.¹⁴

Une logique systémique pour transformer les quartiers

Dans cette optique, les projets récents de rénovation urbaine adoptent une logique plus systémique. On ne se contente plus de retoucher l’existant ; on s’attelle à transformer en profondeur la structure même des quartiers. Cela passe par la reconfiguration des parcelles, la redéfinition des voies de circulation ou encore l’émergence de nouvelles centralités urbaines, capables de fédérer les habitants autour d’équipements publics et de commerces. Des exemples de concrets comme ceux du Chaperon Vert ou du Clos Saint-Lazare illustrent bien cette volonté de recréer un tissu urbain vivant, mieux connecté à la ville.¹⁵

Un levier stratégique pour le pouvoir d’achat et l’emploi

En parallèle de ces transformations urbaines, la rénovation énergétique s’impose comme un levier stratégique aux effets durables sur le pouvoir d’achat, l’emploi et la résilience des territoires. En réduisant la consommation d’énergie des logements, elle permet une baisse significative des factures, pouvant atteindre en moyenne 512 € par an et par ménage.¹⁶

Au-delà des bénéfices individuels, la rénovation génère des retombées positives sur l’ensemble de l’économie locale. Selon le scénario ambitieux porté par la loi de Transition énergétique, elle pourrait entraîner la création de 170 000 emplois équivalents temps plein sur la période d’ici à 2030, dans les secteurs du bâtiment, de l’artisanat ou de l’ingénierie thermique.¹⁷

La rénovation énergétique contribue également à la résilience des territoires. En améliorant la qualité du bâti, elle réduit la précarité énergétique, renforce la performance des logements sociaux et favorise l’autonomie énergétique locale, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires.

Des freins persistants à lever pour accélérer le passage à l’action

Malgré les avancées en matière d'innovation et les efforts des collectivités, la transition vers un bâti plus responsable reste marquée par des freins à surmonter. La mise en œuvre concrète des projets reste souvent entravée par une série d’obstacles. Entre 60 % et 70 % des ménages considèrent que la complexité des démarches administratives, conjuguée à la multiplicité des dispositifs d’aide, freine considérablement la concrétisation des travaux. À cela s’ajoutent des délais de traitement pouvant aller jusqu’à six mois, ralentissant les prises de décision (ibid.).¹⁸

Un manque de main-d’œuvre et de formation à combler

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée constitue un autre enjeu structurel. En 2024, le secteur du bâtiment et des travaux publics recensait près de 261 000 postes à pourvoir, un volume largement supérieur à la capacité actuelle de formation. En 2023, seuls 30 % des artisans étaient formés à la rénovation énergétique, alors même que la demande dans ce domaine ne cesse de croître.¹⁹²⁰

Mieux accompagner les porteurs de projets pour convaincre

Enfin, de nombreux ménages restent hésitants en raison d’un retour sur investissement jugé incertain. Pourtant, une rénovation énergétique bien conduite permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 %, avec un temps moyen d’amortissement estimé entre 10 et 15 ans. Un meilleur accompagnement des porteurs de projet, ainsi qu’une information claire et accessible, demeurent essentiels pour lever ces freins.²¹

Conclusion

Le paysage immobilier change rapidement, influencé par l'urgence environnementale, la montée des coûts et les nouvelles attentes des habitants. Plutôt que de multiplier les constructions, il est crucial de repenser et de valoriser ce qui existe déjà. En redonnant vie aux bâtiments, on améliore leur confort, on réduit leur consommation d'énergie et on répond aux besoins contemporains sans épuiser le foncier disponible.

Cette approche nous offre également une chance de repenser nos modes de vie. Adapter un bâtiment, ce n'est pas seulement toucher à la structure, mais aussi revoir comment les espaces sont utilisés, partagés et connectés au territoire. C'est une façon de marier performance et sobriété, sans compromettre la qualité de vie.

Les innovations se multiplient, que ce soit avec des matériaux plus durables, des techniques de chantier allégées ou des modèles économiques collaboratifs. Cependant, les démarches peuvent parfois sembler complexes, les compétences manquent et les investissements peuvent paraître élevés pour certains propriétaires.

Le défi consiste à concentrer nos efforts sur des rénovations intelligentes et durables. Il s'agit de changer notre regard sur le bâti ancien pour le voir comme un patrimoine à sublimer et non plus comme une charge. C'est en donnant du sens à ces transformations que nous pourrons façonner un parc immobilier plus sobre, plus adaptable et véritablement tourné vers l'avenir.

Par Jean François Degait, Adeo Patrimoine

Lire aussi du même auteur :

L'impact de l'automatisation et de l’IA sur la valorisation des actifs logistiques

¹⁴ la banquedesterritoires.fr

¹⁵ IAU Île-de-France

¹⁶ Étude Rénovons, 2017

¹⁷ le Ministère du Travail

¹⁸ ADEME, 2023, La rénovation performante des logements, p. 14–15

¹⁹ CAPEB et France Stratégie, 2023

²⁰ ADEME, 2023

²¹ ADEME, 2023, p. 20

Contributeurs

Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.

Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Les graphs commentés les plus consultés :

Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles

Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher

Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)

.webp)