Les matériaux critiques au cœur des tensions internationales (CPRAM)

Les matériaux critiques de plus en plus au centre de l'attention

En octobre, le regain de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis a notamment porté sur les possibles restrictions associées aux exportations de terres rares de la Chine, qui en est le principal producteur, et de loin. La trêve conclue entre les deux superpuissances a mené à la suspension de ces restrictions mais cet exemple illustre les risques liés à la trop forte concentration des sources d’approvisionnement pour les matériaux critiques.

Un enjeu stratégique pour les secteurs de pointe

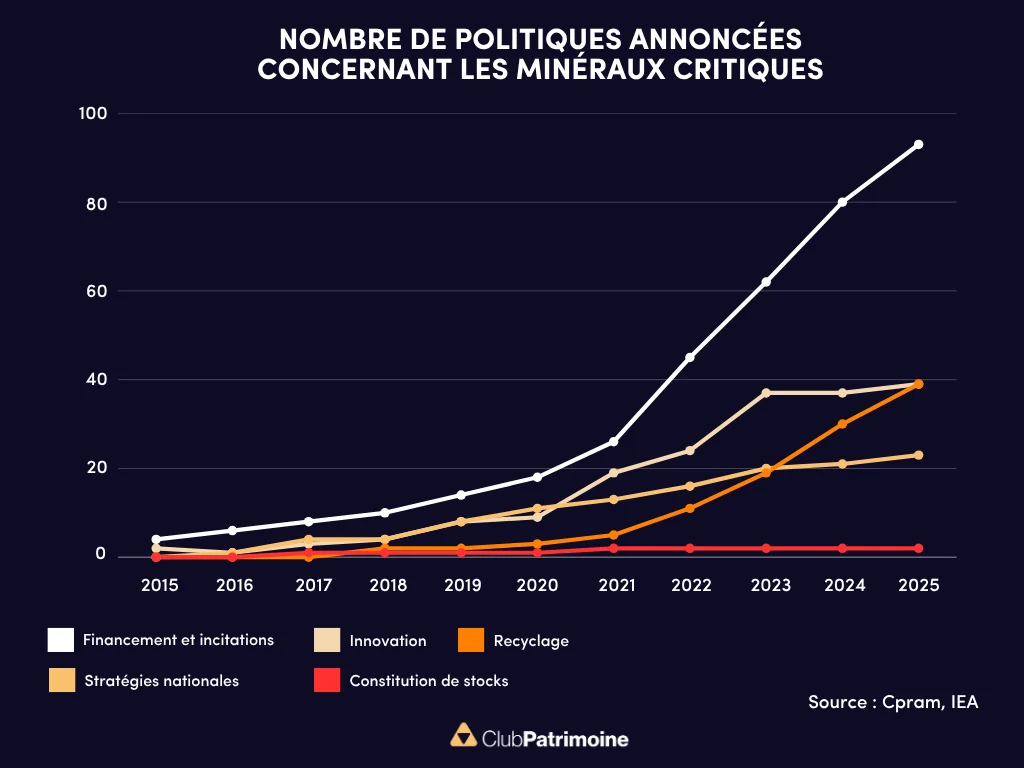

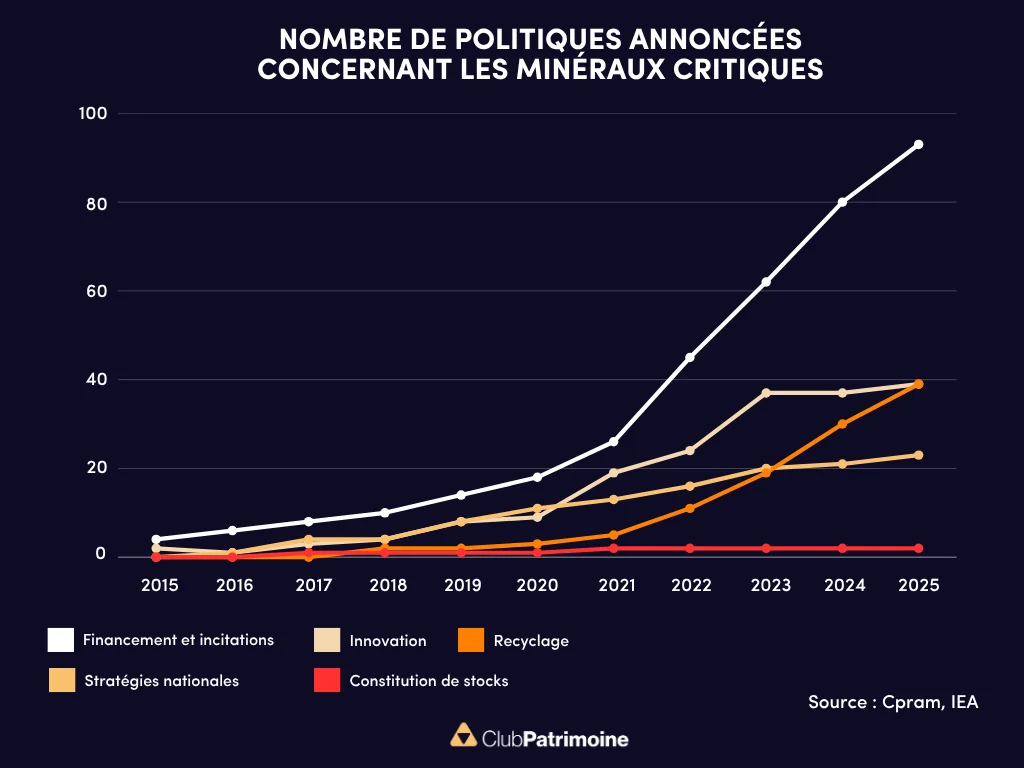

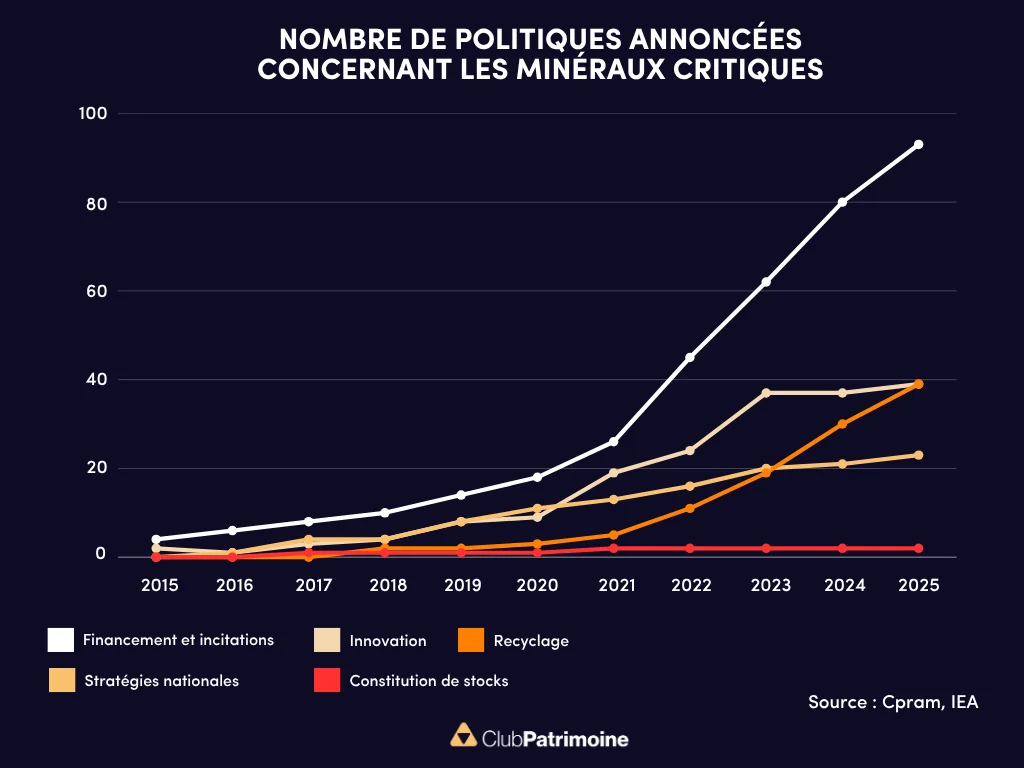

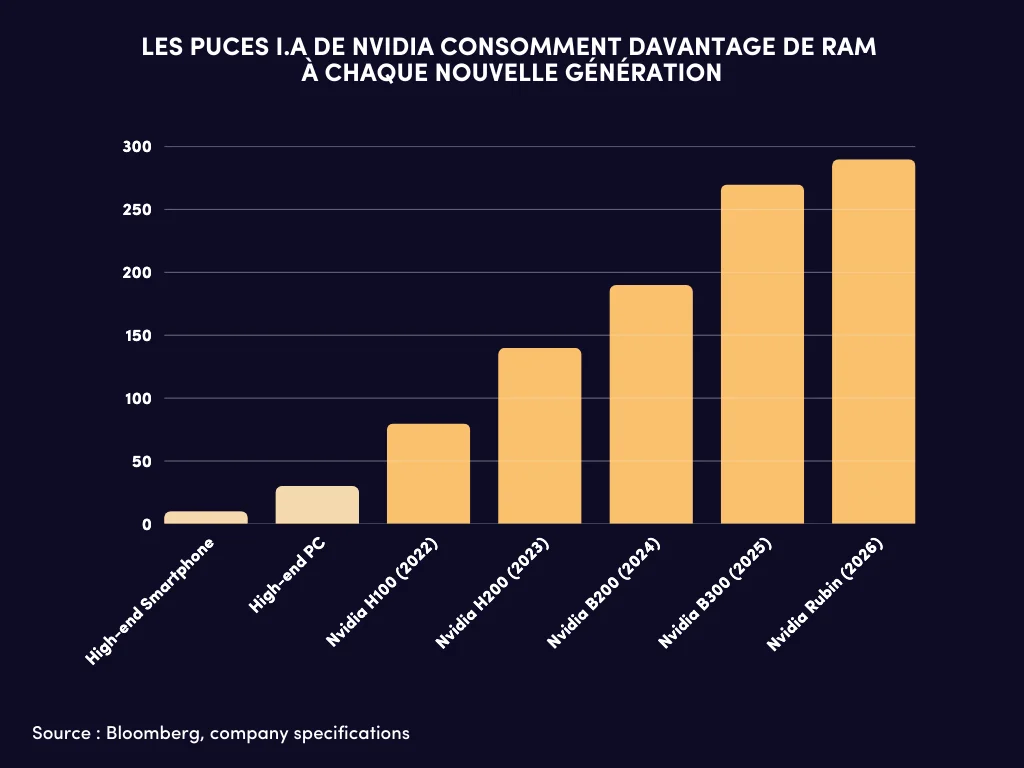

Ce thème constitue un enjeu de premier plan pour de nombreux secteurs stratégiques, comme la tech, l’aérospatial, la défense et d’autres industries de pointe. Comme le montre l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) dans son nouveau World Energy Outlook, de plus en plus de pays ont mis en place des politiques de différents ordres (stocks stratégiques, recyclage, avantages fiscaux, recherche, etc) spécifiquement centrées sur les matériaux critiques sur les dernières années. L’approvisionnement en matériaux critiques stratégiques sera de plus en plus au cœur des relations internationales et les investissements permettant de développer sa souveraineté devraient augmenter fortement.

Ce document est destiné uniquement à l'attention des journalistes et des professionnels du secteur de la presse et des médias. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement pour permettre aux journalistes et aux professionnels de la presse et des médias d'avoir une vue d'ensemble du sujet et quelle que soit l'utilisation qu'ils en font, qui est exclusivement à des fins éditoriales indépendantes, CPRAM décline toute responsabilité. Les informations contenues dans ce document sont au 14 novembre 2025, sauf indication contraire. Ce document est basé sur des sources que CPRAM considère comme fiables au moment de sa publication. Les données, opinions et analyses peuvent être modifiées sans préavis.

Les informations concernant la politique d’investissement responsable de CPRAM sont disponibles ici. Par Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques, CPRAM

Par Bastien Drut, CPRAM

Lire aussi :

“Les terres rares, nouveau levier de la guerre commerciale sino-américaine”

Terres rares : Pékin resserre son contrôle, les valeurs minières s’envolent

Les exportations chinoises vers les Etats-Unis souffrent

Le cuivre, le couteau suisse des technologies bas carbone

Le rebond du platine et du palladium attire les projecteurs loin de l’or

Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.

Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !

Les graphs commentés les plus consultés :

Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles

Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher

Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)

%20(3).webp)

.webp)